27 октября День города отмечают Дубоссары – один из самых старых городов Приднестровья, чья история столь же увлекательна, сколь и загадочна. Вопрос, сколько лет Дубоссарам, озадачит любого краеведа, а дать на него однозначный ответ не сможет ни один историк. Почему таинственное прошлое знаменитого города всё ещё ждет своего исследователя, расскажем в пяти историях.

1 Храм новой традиции

День города в Дубоссарах отмечается в день преподобной Параскевы Сербской, христианской святой, особо почитаемой в странах Балканского региона. Эта дата, по сообщению Дубоссарского историко-краеведческого музея, связана с традицией храмового праздника, в то время как конкретная историческая точка основания города неизвестна. В Дубоссарах, однако, если не учитывать пригороды, действует кафедральный Собор всех Святых, праздник которых в православной традиции является переходящим (в 2018 году отмечался 3 июня). В таком случае как храмовый праздник Дубоссар, с которым переплетается и День города, связан с днём почитания Параскевы Сербской? Чтобы в этом разобраться, нужна небольшая ретроспектива.

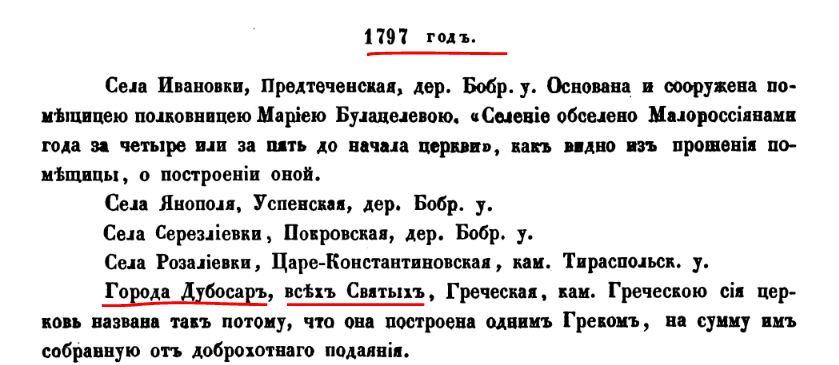

О двух известных христианских храмах в Дубоссарах говорится в «Историко-хронологическом описании церквей епархии Херсонской и Таврической 1848 года». Согласно этому обзору, первая – соборная Успенская церковь — появилась в 1780 году и была перестроена в 1809-м. Вторая – церковь всех Святых — была заложена в 1797 году.

В 30-х годах XX века обе церкви не избежали гонений в рамках антирелигиозной пропаганды в СССР. Успенскую церковь разрушили, а Храм всех Святых закрыли. Какое-то время в его здании находились различные учреждения, пока церковь не открыли снова в 40-х годах. Сановниками Румынской православной церкви она была переосвящена в честь христианской святой Параскевы Сербской, однако в 50-е годы началась новая волна ликвидации храмов и богослужение в церкви Параскевы было запрещено. Её возрождение началось уже в период «советской перестройки», и в 1995-м она стала главным храмом Дубоссарского викариата. Три года спустя уже кафедральному собору было возвращено первоначальное историческое имя всех Святых.

Тем не менее традиция почитания Параскевы Сербской осталась: в храме есть придел (часть культового пространства) святой Параскевы, к тому же посвященный ей день остался в памяти дубоссарцев как праздник городского храма.

2 Возраст Дубоссар пока не установлен

Этот город называют одним из самых старых поселений Приднестровья. Однако точный его возраст до сих пор неизвестен. Историки и краеведы выдвигают по этому поводу различные версии.

В хронологической таблице двухтомной «Истории Приднестровской Молдавской Республики» годом первого упоминания Дубоссар называется 1702-й в контексте рассказа о действующем здесь невольничьем рынке. Конкретных ссылок на документ, однако, в книге нет.

Дубоссары упоминал в своем дневнике немецкий дворянин на службе у шведского короля Карла XII Эразм Шнайдер фон Вейсментель. В 1711 году он во главе отряда шел на соединение с основными силами шведской армии, стоящей лагерем возле Бендер. Путь его лежал через левобережную долину Днестра, и среди прочего Вейсментель написал, что проходил через татарский город Neu Dubazov.

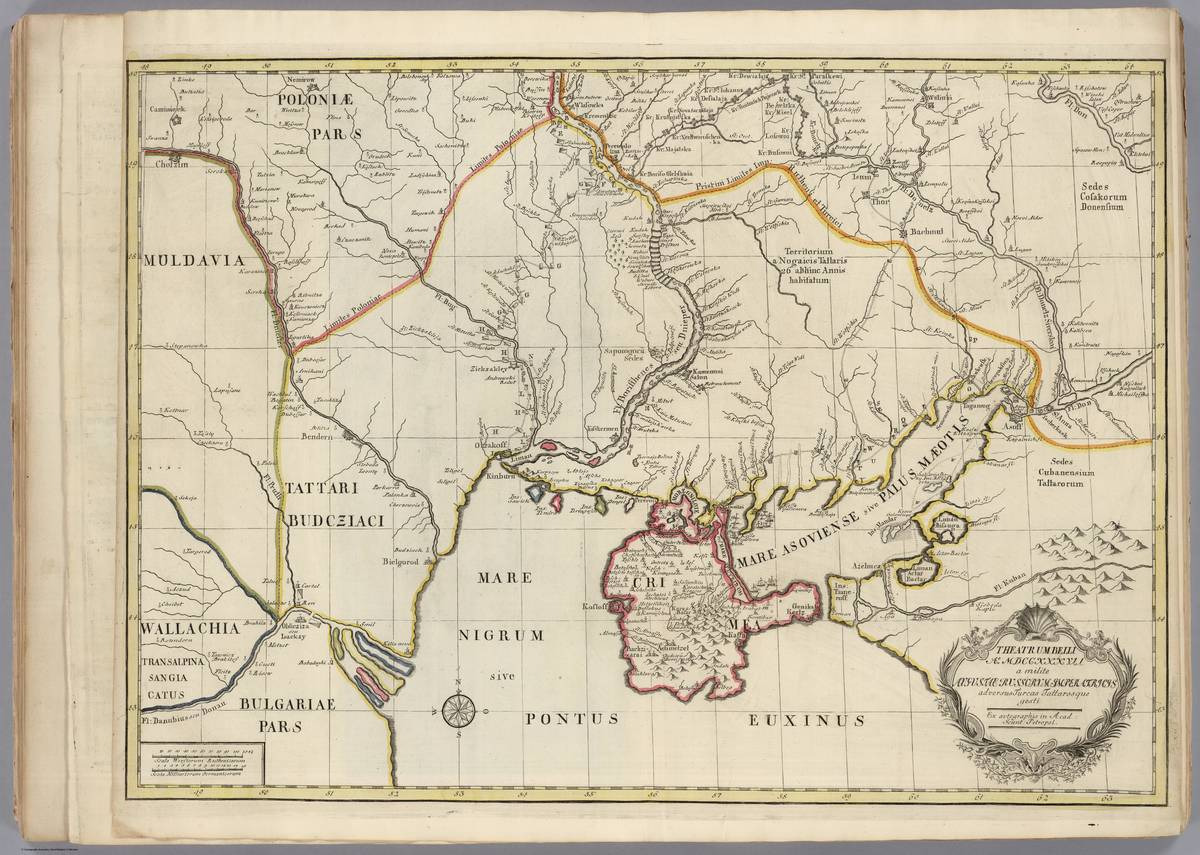

Dubosar отмечен и на «Карте театра военных действий в Русско-турецкой войне в 1737 году», составленной французским картографом Жозефом-Никола Делилем.

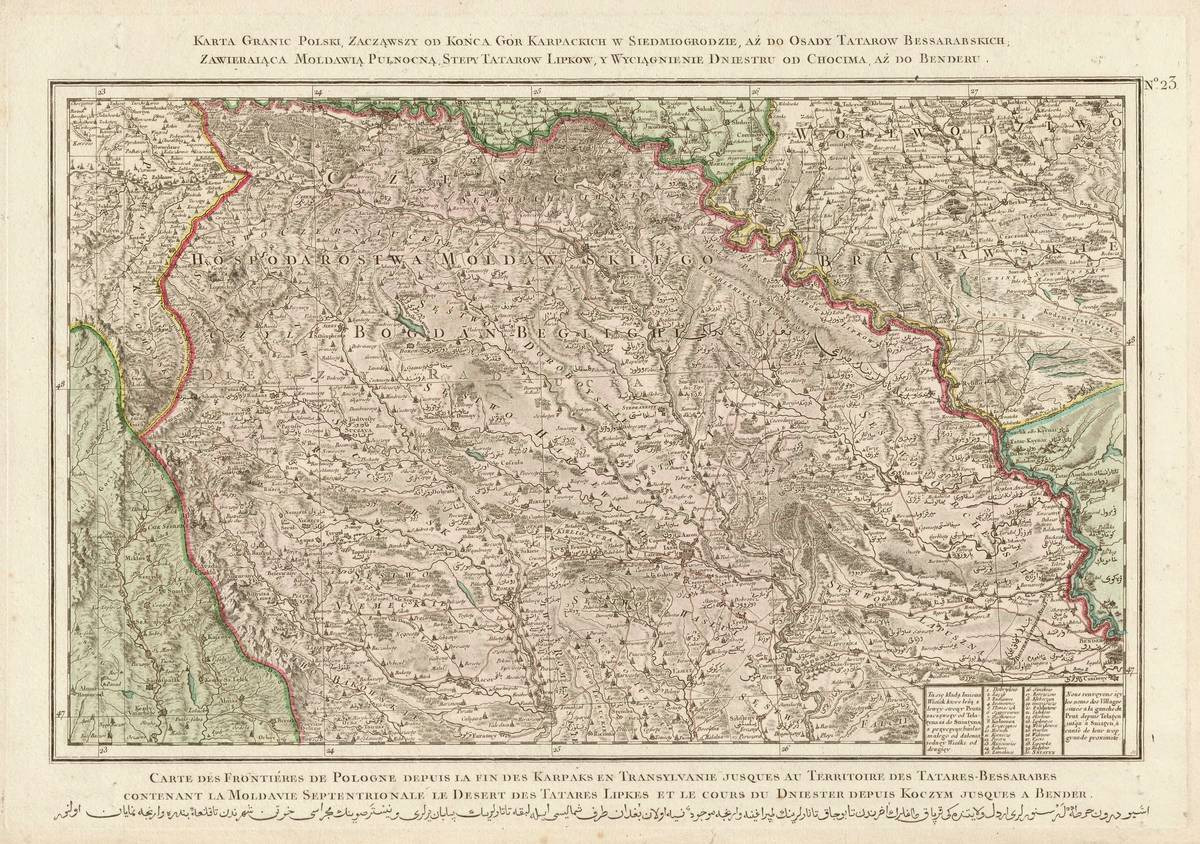

Dobresar есть и на карте итальянского картографа Ричи Занони 1772 года. Автор также располагает его на пограничье между Польшей и владениями едисанских татар.

Историк А.Скальковский в «Хронологическом обозрении истории Новороссийского края» говорит, что «селение Дубоссары на левом берегу Днестра в период русско-турецких войн XVII – XVIII веков неоднократно было перекрестком боевых дорог, а позже служило городом военных лагерей, городом провиантских складов, магазинов…». То есть исследователь утверждает, что населенный пункт был известен ещё в XVII веке.

На сайте города Дубоссары говорится, что поселение упоминается в 1650 году, однако о каком документе идет речь, не уточняется. Веб-ресурс также отмечает, что «Добрессары» обозначены на карете Польши 1667 года, при этом точное название карты, как и её иллюстрацию, не приводит.

Другие авторы полагают, что Дубоссары намного старше. В частности, И.Ефтодиев в «Географии Молдавии» говорит, что город был основан ещё в XIV веке и был «столицей» одной из ханских провинций Золотой Орды. Неизвестно, правда, на каких фактах основано это утверждение.

Не смог разобраться во времени появления Дубоссар и первый исследователь истории города Владимир Кочергин, написавший в 1911 году «Наброски по истории города Дубоссар и прилежащего Поднестровья (Херсонской губернии) (1648-1870)». Он лишь констатирует:

«Дубоссары – древнейшее поселение. Оно возникло задолго до того, как стало известно в литературе».

Таким образом, история Дубоссар остается для нас terra incognita, а следовательно, и «непаханным полем» для исследователей. Вряд ли мы ошибемся, если осмелимся предположить, что тема по своей сложности тянет на кандидатскую диссертацию.

3 Желтые холмы, лодки и мост

Также нет единого мнения о значении слова «Дубоссары». Одни исследователи полагают, что оно тюркского происхождения и переводится как «желтые холмы». Впрочем, доказательств в пользу этой версии пока еще никто не привел.

По другим данным, слово «Дубоссары» славянского происхождения и обозначает строителей лодок-дубасов. Приверженцы этой версии приводят в качестве основания сообщение автора книги «Вторая турецкая война в царствование Екатерины II» полковника А.Петрова о том, что в Дубоссарах для военных целей строились небольшие суда и галеры.

Иного мнения придерживается лингвист М.Сергиевский: название Дубоссары, говорит он, произошло от существовавшего некогда моста из лодок-дубасов.

4 «Первому уездному городу полагаю я быть при Дубоссарах»

В состав России Дубоссары вошли после Ясского мира 1791 года, завершившего очередную русско-турецкую войну. Город стал частью пограничной Днестровской оборонительной линии.

«В одно время с Тираспольской крепостью заложена была в двух милях от польской границы другая крепость – возле находившегося здесь еще при турецком владычестве поселения молдаван и украинцев, известного под именем Новых Дубоссар, в отличие от Бессарабских Дубоссар. В настоящее время нет и следов бывшей крепости», — говорится в военно-статистическом обзоре Херсонской губернии А.Шмидта.

Некоторое время, в период 1791 – 1792 годов, в Дубоссарах находился наместник Екатеринославского края Василий Каховский, получивший здесь около 60 указов от императрицы Екатерины II по административному устройству «новоприобретенных земель». Каховский, в свою очередь, назвал Дубоссары первым уездным городом области:

«Первому уездному городу полагаю я быть при Дубоссарах. Место сие известностью своею […] восспособствует без всякого сомнения — и в короткое время – к умножению народа в вновьсозидаемом городе… Сверх сего, если Вашему Императорскому Величеству угодно будет повелеть учредить при сем городе таможню и карантин».

Дубоссары на Карте новоприобретенной области от Порты Отоманской и присоединенной к Екатеринославскому наместничеству 1792 года

Бывал в Дубоссарах и генерал Александр Суворов, один из отцов-основателей Тирасполя. Ему была поручена инспекция строящейся Днестровской оборонительной линии, и после закладки крепости, вокруг которой впоследствии вырастет будущая столица Приднестровья, граф Суворов-Рымникский направился вверх по течению реки. Из Дубоссар 1 сентября 1793 года он отдает письменный приказ о выступлении войск на зимние квартиры.

С именем прославленного представителя «стаи славной екатерининских орлов» связана местная достопримечательность. Недалеко от города, в урочище Перерытом, уже 230 лет растет дерево, которое называют Дубом Суворова. Диаметр его ствола можно сравнить с ростом хоккеиста-защитника – 190 сантиметров.

Суворов, однако, пробыл здесь недолго, но, даже находясь в Херсоне, продолжал администрировать размещение войск в Приднестровье. По данным войсковых ведомостей, подписанных генералом, в Дубоссарах некоторое время находились Бугский пехотный полк, а затем Черниговский карабинерный и Алексопольский пехотный полки.

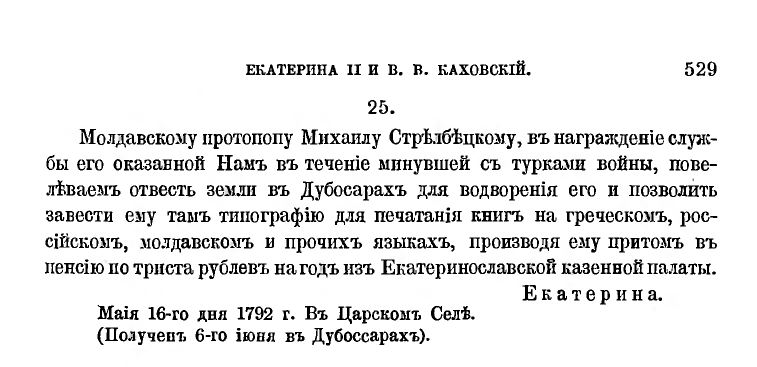

В это же время в Дубоссары был переведен Ольвиопольский почтамт, а в 1792 в городе по указу Екатерины II открыли первую в крае типографию. Документ можно посмотреть в декабрьском номере журнала «Русская старина» за 1900 год:

5 Дубоссары подземные

Одной из местных загадок являются подземные сооружения, о происхождении которых нет единого мнения. Впервые о них заговорили, когда участились случаи крупных провалов и оседания почвы в исторической части Дубоссар. В СМИ появились сообщения о таинственных тоннелях и подвалах под городом, построенных задолго до появления поселения.

«Обычно это помещения порядка 3х5 метров, из которых в разные направления ведут узкие и низкие (порядка 1х1,5 метров) ходы. Они практически всегда завалены или заложены кладкой. В некоторых случаях ходы имеют протяженность до 15-18 метров (до завала)», — читаем в дубоссарской газете «Заря Приднестровья» за 25 июля 2008 года.

В этой статье, автором которой выступил главный архитектор Дубоссарского района, также говорится, что ходы идут вдоль улиц, а некоторые подвалы по объему достигают больших величин — 100-150 кубических метров.

Городские легенды гласят, что тоннели и подвалы появились в татарско-турецкий период и использовались в военных целях. Существует также версия о хозяйственном назначении этих сооружений: город находился на перекрестке торговых и военных путей, а значит, подвалы могли выполнять функции складов. Есть ещё и «версия убежища»: прежние жители Дубоссар укрывались в подвалах, соединенных ходами, в случае если поселение подвергалось нападению или другой опасности. Ну и, наконец, «религиозная версия»: в подземельях могли проводиться христианские богослужения во время гонений на церковь.

Не менее интересны и версии о том, кто и когда построил дубоссарские подземелья. На различных интернет-площадках говорится, что эти сооружения построены «печенегами и половцами в XI-XII веке». Это утверждение, однако, ничем не подкрепляется, кроме ссылки на мнение спелеологов. Впрочем, спелеологи клуба «ABIS», которые в конце 80-х годов прошлого века исследовали дубоссарские подземелья, отмечают, что ни о каких печенегах с половцами не говорили. Более того, кочевники, каковыми были печенеги и половцы, построить такие коммуникации не могли, считают исследователи.

«Мы начали с изучения архивов. Собственно, городом Дубоссары стали в XVIII веке, а в XIX они на какое-то время стали речным портом. Вот отсюда и берутся те самые подвалы, о которых так много говорят. На склоне берега, куда могла причалить баржа, местные купцы строили склады с выходом к причалам, чтобы не тащить груз наверх. Эти подвалы и тоннели к ним мы бурением и проследили», — пояснил «Новостям Приднестровья» спелеолог Игорь Телешман.

Он полагает, что время строительства подземелий – рубеж XVIII – XIX веков, хотя исследователь признается, что это лишь предварительные выводы, основанные на личных наблюдениях. Кроме того, спелеолог отметил, что не все подвалы были изучены, а значит, есть ещё много вопросов.

«Не исключаю, что что-то мы могли упустить, все-таки технологии были не чета современным», — сказал Телешман.

Происхождение этих сооружений пытаются выяснить и исследователи из «Поднестровского историко-географического общества». Руководитель организации Александр Горносталь говорит, что в истории «Подземного Приднестровья» вопросов более чем достаточно.

«По нашему мнению, версия об использовании подземных сооружений города в хозяйственно-экономических целях (порт, причалы, склады и т.п) не может быть удовлетворяющей для предмета данного исследования хотя бы потому, что аналогичные сооружения в настоящее время локализованы на территории Тирасполя, Бендер, Григориополя, Рашкова Каменского района, причём зачастую в местах, мягко говоря, сложно сочетаемых технически с потенциальными речными причалами Днестра», — рассказал он в интервью «Новостям Приднестровья»

По его словам, тема этих подземелий ещё не разработана и не изучена на достойном научно-исследовательском уровне. На сегодняшний день, говорит Горносталь, существует немалое количество разветвлённых подземных коммуникаций различного масштаба, протяжённости и уровня сохранности. Они построены по одному и тому же архитектурному принципу. Исследователь уверен, что только междисциплинарные исследования с привлечением специалистов из разных областей, в первую очередь археологов и архитекторов, могут прояснить эту незаслуженно забытую, но вполне осязаемую часть истории нашей республики. Кто, когда и для чего построил эти подземелья, пока остается загадкой, под вуалью которой может скрываться интересная и удивительная история.

Аудио: Радио 1.