История покорения северной точки планеты экспедицией первой дрейфующей станции «Северный полюс-1» известна каждому жителю Приднестровья от мала до велика. Один из участников прославленного дрейфа Е. К. Фёдоров был уроженцем города Бендеры. Как коротко упоминал сам Евгений Константинович:

«Судьба закинула молодого русского офицера родом с Волги в город, по существу, большое село – Бендеры, что под Кишиневом в Молдавии. Там он женился на местной девушке, там и я родился. Но прожили там очень недолго. Отца перевели во Владивосток, затем он воевал, а мы с матерью скитались по прифронтовым городам» [19, c. 63].

Всемирную славу полярного исследователя он обрел в 27 лет, участвуя в 274-дневном дрейфе станции «Северный полюс» (вместе с И. Д. Папаниным, Э. Т. Кренкелем и П. П. Ширшовым). В составе экспедиции Е. К. Фёдоров был метеорологом и геофизиком. Четыре раза в день он должен был вести метеорологические наблюдения, а также проводил магнитные и гравиметрические наблюдения и вычислять координаты дрейфа станции. После завершения работы станции все четверо папанинцев были удостоены званий Героев Советского Союза и ученых степеней докторов географических наук, а Е. К. Федоров также 15 апреля 1939 г. в возрасте 29 лет занял должность директора Арктического научно-исследовательского института, а 12 декабря стал руководителем Главного управления гидрометслужбы при СНК СССР.

Евгений Константинович никогда не терял связи с Родиной. В 1976 г. он посетил Бендеры, где принял участие в открытии общественно-политического клуба «Октябрь-60». В честь прославленного бендерчанина был организован приём в ДК Ткаченко, где его наградили памятной медалью «Рождённому в Бендерах» и вручили сувенирный герб города. В 1978 г. он повторно посетил Бендеры. В этот раз он возложил цветы к памятнику «Славным борцам за власть Советов» и высадил дерево на аллее Дружбы. После смерти Евгения Константиновича улица Вокзальная в Бендерах получила имя академика [14].

Помимо Е. К. Фёдорова приезжал в Приднестровье и другой участник дрейфа океанограф Пётр Петрович Ширшов. Вечером 2 апреля 1938 г. «папанинская четверка» выступала с докладами в Киеве в окружном Доме Красной Армии на заседании президиума Академии наук УССР. С приветственным словом выступал И. Д. Папанин:

«Советская экспедиция на Северный полюс была задумана не как рекордный прыжок в сердце Центрального полярного бассейна, а как планомерное научное предприятие. Инициатором и вдохновителем нашей работы по завоеванию и изучению Северного полюса для пользы науки, для пользы всего человечества был Иосиф Виссарионович Сталин. Мы счастливы сознавать, что наши труды будут использованы советскими учеными, советскими академикам для блага народов СССР. Под знаменем партии Ленина–Сталина наша страна, наша советская наука одержат еще много исторических побед!».

Е. К. Фёдоров рассказал о предварительных результатах своих научных исследований в области метеорологии и магнитных измерений. Он подчеркнул, что измерения, сделанные во время дрейфа станции, требуют внести коррективы в магнитные карты района между 84-й параллелью и Северным полюсом.

2–3 апреля участники дрейфа разъехались по городам УССР для чтения цикла лекций о ходе дрейфа станции «СП-1». П. П. Ширшов совершил поездку в Винницу, Одессу и завершил тур в столице МАССР Тирасполе [5, c. 1]. Встреча П. П. Ширшова даже стала темой картины самого известного из художников МАССР А. Ф. Фойницкого «Приезд папанинца Ширшова в Тирасполь» (1939 г.). Данная картина осталась недописанной автором, но в отличие от остальных произведений А. Ф. Фойницкого 1930-х гг. пережила Великую Отечественную войну и сохранилась в коллекции Тираспольского историко-краеведческого музея [2, c. 8; 3, c. 7]. Картина достаточно большого размера 130 х 207 см выполнена в технике масляной живописи. На ней представлена сцена встречи едущего на машине по площади П. П. Ширшова, восхищенными жителями города [2, c. 8, 13].

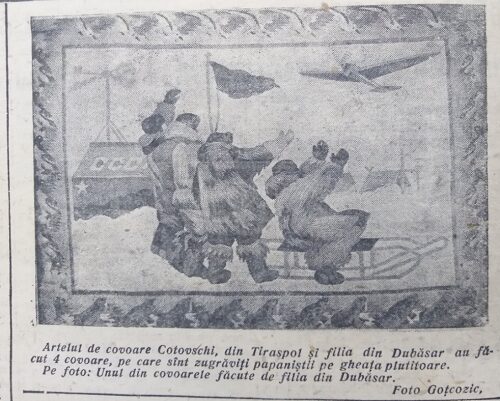

Также именно в Приднестровье велась работа над созданием ковра, который должен был отражать подвиг участников дрейфа станции «Северный полюс».

Выбор ковра для создания шедевра был не случайным. Ковроделие в Молдавии традиционно считалось главным направлений художественного ремесла (старейшие сохранившиеся до нашего времени образцы относятся к XVIII в.). В ранний советский период на фоне политики коренизации национальных окраин большое значение уделялось изучению и популяризации художественного наследия, возрождения народных промыслов.

В 1920-е гг. для сбора и изучения памятников ковроделия, поиска талантливых мастеров научный комитет при народном комиссариате просвещения МАССР устраивал экспедиции в сёла. В 1930-е гг. Московский НИИДПИ также организовал несколько научных экспедиций в ходе которых были сделаны зарисовки образцов и сняты кальки молдавских ковров [11, c. 67].

В 1930-е гг. развитие коврового искусства в МАССР шло в двух направлениях. Представители первого старались сохранять традицию национального орнамента, чему способствовало научное изучение традиций национального ковроделия и выявление наиболее талантливых мастеров [11, c. 68–69]. Искусствовед, исследователь молдавского декоративно-прикладного искусства М. Я. Лившиц указывал, что основные характерные черты традиционного молдавского ковра — это 1) чёткое деление на поле и широкую кайму, 2) сочетание на контрасте каймы и чёрного или цветного поля, 3) отсутствие композиционного центра, 4) в декоре применяется национальный орнамент из полос или геометрических фигур, иногда изображение цветов и стеблей, 5) приглушенная цветовая гамма [10, c. 22–23].

Между тем, стало появляться также и новое направление, мастера которого ушли от канона использования в украшении молдавского ковра только орнамента. Эти авторы экспериментировали с созданиями на коврах портретов И. В. Сталина, Г. И. Котовского и Т. Г. Шевченко или изображениями орудий труда, предметов быта, которые украшались бордюром из национального орнамента или изображением виноградной лозы [11, c. 68–69].

Экономическому развитию ковроделия в МАССР в предвоенный период способствовало бурное развитие промысловой кооперации. В период 1920–1930-х гг. промкооперации в СССР уделялось большое значение, так как продукция кустарей должна была обеспечивать местные рынки дополнительной продукцией, а промышленность — подсобными изделиями, строительными материалами [12, c. 15]. Количество артелей и рабочих их объединяющих постоянно увеличивалось: в 1925 г. в МАССР было 950 членов артелей, в 1933 г. — 3220, в 1939 г. — 5516, объединенных в 77 артелей. Сами артели в свою очередь были объединены в кооперативные системы: Промсоюз, Коопинсоюз, Лесопромсоюз, Укрхудожпромсоюз [18, c. 128].

В основном сфера промкооперации в МАССР была направлена на обеспечения населения товарами широкого потребления (до 86 % продукции), но в этом отношении отдельно стояла продукция артелей Укрхудожпросоюза.

Кооперативы, занимавшиеся производством ковров, появились в Тирасполе, Дубоссарах, Балте, Слободзее и Ананьеве, но наиболее крупным объединением стала тираспольская ковровая артель им. Котовского. При артели была организована современная механизированная мастерская, на которой вырабатывали шерстяную пряжу, а также экспериментальная мастерская, на которой разрабатывались новые образцы ковров и способов окраски [11, c. 68]. Артель специализировалась на выпуске ковров, декорированных молдавскими национальными орнаментами, а её продукция была известна как в СССР, так и за его пределами. В СССР артель принимала участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, а за рубежом участвовала во всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке [18, c. 129]. М. Я. Лившиц подчеркивал большую роль артели им. Котовского в развитии молдавского коврового искусства в том плане, что именно это объединение стало соединять «традиционное искусство с новым социалистическим содержанием». При этом учёный подчеркивал, что на многих работах артели художественные принципы молдавского ковра стали подменяться тематической картиной.

Например, на ковре «Сбор винограда» от традиционного ковра сохранилась лишь кайма с национальным орнаментом, а на ковре с изображением девушки-молдаванки присутствуют объемность фигуры и перспектива дороги, что в купе с фоном ковра с геометрическим орнаментом нарушало художественную целостность произведения [10, c. 23].

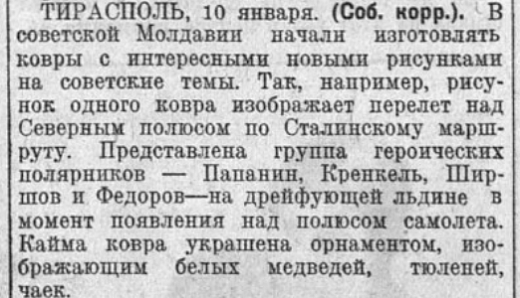

Примечательно, что работа над созданием ковра, посвященного папанинцам, началась ещё во время дрейфа станции «СП-1». Заказчиком работы выступил Институт

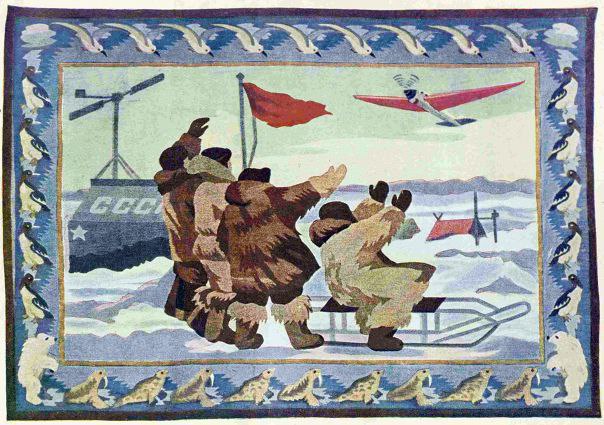

художественной промышленности Всесоюзного совета промысловой кооперации (Всекопромсовета) [20, c. 4]. Сообщение о начале работы над шедевром было впервые опубликовано в газете «Советское искусство» 10 января 1938 г. Собственный корреспондент газеты докладывал из Тирасполя, что «в советской Молдавии начали изготавливать ковры с интересными новыми рисунками на советские темы. Так, например, рисунок одного ковра изображает перелёт над Северным полюсом по Сталинскому маршруту. Представлена группа героических полярников — Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров — на дрейфующей льдине в момент появления над полюсом самолёта. Кайма ковра украшена орнаментом, изображающим белых медведей, тюленей, чаек» [15, c. 4]. Уже в феврале 1938 г. экземпляр ковра, изготовленный ткачихами-стахановками А. Довличиной и Т. Киршенбаум был готов, и его репродукция была опубликована в газете «Правда» 16 февраля

[9, c. 6].

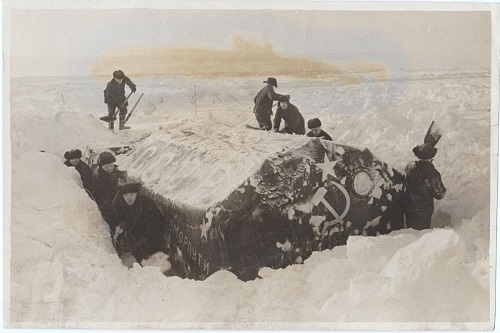

Фотография из фондов музея «Ледокол «Красин»

Ковёр, согласно каталогу выставки, получил название «Над Северным полюсом». Он был выполнен в паласной (гобеленовой) технике [6, c. 12].1 В композиции запечатлено историческое событие, произошедшее 19 июня 1937 г. — встреча на Северном полюсе участников дрейфа с самолётом АНТ-25 (командир В. П. Чкалов, 2-й пилот Г. Ф. Байдуков, штурман А. В. Беляев), пролетавшем маршрутом Москва — Северный полюс — Ванкувер.

Во время чкаловского перелёта «Северный полюс» был одной из станций, обеспечивавшей лётчиков метеосводками и радиосвязью. По предварительной договорённости во время перелёта лётчики должны были сбросить для зимовщиков свежие номера центральных газет, но из-за сильной облачности папанинцы не смогли увидеть самолёта. Вот как описал в своём дневнике эту историю И. Д. Папанин:

«Необычайно напряженный день. Всю ночь напролёт Эрнст дежурил на радио, следил за полётом Чкалова. В пять часов утра Теодорыч (Э. Т. Кренкель. — В. Б.) зашёл в палатку и сказал:

— Чкалов находится на полпути между Рудольфом (островом Рудольфа. — В. Б.) и полюсом.

С борта самолёта передали: “Идём по 58-му меридиану к полюсу. Справа — циклон. Слева — ровный облачный слой”.

Через некоторое время мы услышали какой-то гул… Самолёт Чкалова?!

Женя (Е. К. Фёдоров. — В. Б.) выскочил на улицу — ничего нет! Но тут же он прибежал обратно и кричит мне через дверь:

— Да, это Чкалов, но самолёта не видно, сплошная облачность! Мотор слышу

отлично…

Это было в пять часов пятьдесят минут утра.

Все выскочили из палатки. Послали тысячу проклятий облакам. Когда не надо, на небе ясно, а вот в этот, самый дорогой для нас момент, все закрыто облаками. Мы так надеялись, что Чкалов увидит нашу станцию и сбросит хоть одну газетку, а может быть, и письма из дому. Ведь мы их так ждали! Гул мотора становился всё тише и тише. Самолёт уходил на север. У нас было на столько возбуждённое состояние, что трудно описать. Просто злость разбирала, что люди ещё не в состоянии навести порядок в небесном хозяйстве» [13, c. 47].

На первом плане ковра среди бескрайних снегов — четверо полярников И. Д. Папанин, Е. К. Фёдоров, Э. Т. Кренкель и П. П. Ширшов, одетых в тёплые шерстяные полушубки с капюшонами, шапки-ушанки, унты и варежки. Трое стоят, один сидит на нарте. По мнению искусствоведа Ф. С. Рогинской, в изображении людей имеется погрешность, связанная с неизжитой традицией стилизации и примитивизма, поэтому «их движения не передают с достаточной силой тот радостный порыв, который испытывают зимовщики, получившие привет с Большой земли» [16, c. 18].

Изображение из книги Ф. С. Рогинской «Мария Сергеевна Назаревская»

На втором плане слева — брезентовая палатка станции с надписью: «СССР» и установленный за ней ветряной двигатель (с его помощью во время порывов ветра можно было зарядить аккумуляторы радиостанций), и по центру — флагшток с развевающимся по ветру красным флагом. На дальнем плане — палатки. В небе — пролетающий над лагерем белый с красными крыльями самолёт АНТ-25, обращенный носом и левым бортом к смотрящему.

Поле ковра обрамлено каймой со стилизованными изображениями арктических животных в орнаментальном ритме на сине-голубом фоне вдоль верхнего края — девять чаек, вдоль правого и левого краёв — по пять чистиков (с ними зимовщики могли встретиться в последние месяцы экспедиции в Северной Атлантике), в нижних углах ковра

— обращённые друг к другу, вставшие на задние лапы, белые медведи, а вдоль нижнего края

— чередующиеся между собой пять моржей и четыре тюленя. Более тёмная кайма композиционно выделяет основное поле ковра.

М. Я. Лившиц считал, что автор данного произведения пошёл на сильный слом традиции национального ковра за счёт подражания станковой живописи:

«Сцена встречи самолёта с передачей в ней реальной пространственной глубины, объёмно трактованные фигурки людей, палатка и самолёт — всё это создает впечатление станковой картины, но не ковра».

Единственное, что могло, по его мнению, роднить ковёр с национальной традицией — это сохранение деления гобелена на поле и широкую кайму и подражание цветочному мотиву из чередующихся стилизованных изображений птиц и тюленей, растянутых гирляндой [10, c. 12]. Ф. С. Рогинская дала более высокую оценку гобелену:

«Решения его уже носит сюжетно-постановочный характер. Удачна простая, ясная композиция: среди арктических снегов группа отважных освоителей Севера приветствует советский самолёт.

Хороша мягкая серебристая гамма ковра. Красиво и ярко на этом жемчужном фоне звучит густой, пламенеющий красный цвет знамени над палаткой и смягчённый, а потому и усиливающий воздушную перспективу красный цвет распростёртых крыльев самолёта. Прекрасно сочетается с этой гаммой и неожиданный нежно-розовый цвет палатки» [16, c. 18].

Автором эскиза ковра иногда ошибочно называется художник А. Ф. Фойницкий [10, c. 23].2 Но данное предположение возникло, скорее всего, из-за путаницы с его известной картиной «Приезд папанинца Ширшова в Тирасполь», к тому же работа над ковром не подтверждается каталогами работ автора [2, c. 15–26; 3, c. 15–59].

В действительности разработкой эскиза ковра занималась Мария Сергеевна Назаревская, одна из самых известных мастеров в области декоративного массового

искусства текстиля. Как её характеризовала советская критика:

«М. С. Назаревская — ведущий художник в области декоративного текстиля, неутомимо работающий и как художник-производственник, и как педагог, и как общественный деятель. М. С. Назаревская — вдумчивый художник, поднявший советскую тему на наиболее трудном участке — в создании стиля советского орнамента; тонкий колорист, идущий к монументальным формам» [6, c. 5]. С. Темерин ставил М. С. Назаревскую в число лучших художников- прикладчиков, идущих в ногу со временем, «развивающих художественные вкусы народа»: «Несмотря на спорность решения некоторых из этих работ (как, например, цветочного ковра Назаревской с его подчеркнуто геометрической композиционной схемой), в них много новаторских дерзаний, сочетающихся с высоким уровнем профессионального мастерства» [17, c. 50].

М. С. Назаревская родилась в 1898 г. в Москве в многодетной семье рабочего токаря. Дядя Марии Сергеевны был старшим бутафором Большого театра, и благодаря ему она часто посещала оперные и балетные постановки. Также с детских лет её привлекали балаганы с клоунами, карусели и гуляния на Девичьем поле [6, c. 5; 16, c. 5].

Уже во время учёбы в гимназии у Марии Сергеевны открылся талант к рисованию. В 11 лет она участвовала в школьной выставке в честь 100-летия Н. В. Гоголя. Чтобы заработать деньги на жизнь во время учёбы в гимназии, в старших классах ей приходилось давать уроки отстающим ученицам. В 1913 г. Мария Сергеевна дополнительно поступила на Пречистенские курсы для рабочих, где смогла заниматься в студии для начинающих художников, практиковаться в рисовании с натуры.

После победы революции М. С. Назаревская стала учителем, а во время гражданской войны в 1919–1922 гг. с мужем отправилась на восточный фронт (позднее на западный фронт) на культурно-просветительскую работу. На войне ей нужно было готовить декорации для театрализованных постановок, работала костюмером и гримёром [6, c. 5; 16, c. 5–6].

После окончания войны в 1923–1929 гг. Мария Сергеевна получила специальное образование на текстильном факультете Высшего художественно-технического института (Вхутеин). Среди преподавателей Вхутеина наибольшее влияние на формирование творческого стиля М. С. Назаревской оказали такие известные мастера декоративно-прикладного искусства, как С. В. Герасимов и Ф. Ф. Федоровский. Ещё одним преподавателем, оказавшим влияние на формирование творческих подходов М. С. Назаревской стала Л. В. Маяковская (сестра поэта), преподававшая курс аэрографии.

Ученица в последствии также прибегала к использованию этого приема параллельно с традиционными ручной и механической набойкой [6, c. 5–6; 16, c. 6–7, 12–13]. Во время учёбы на факультете она смогла ознакомиться с богатой библиотекой, собиравшейся со времен работы Строгановского училища, а также пройти производственные практики на Трёхгорной мануфактуре, фабрике «Красная Роза», на 2-й сиценабивной фабрике (Серпухов) и Старо-Павловской фабрике (Павлово) [16, c. 8]. Начало своего творческого пути художником в текстильной промышленности М. С. Назаревская отсчитывала с 1925 г., когда во время практики ей был подготовлен цветочный орнамент для сарафанов, которые выпускала Трёхгорная мануфактура.

Ещё во время учёбы в 1928 г. М. С. Назаревская вступила в Ассоциацию художников революционной России (АХРР), где стала одной из организаторов текстильной секции. Характеризуя ранний этап творчества М. С. Назаревской, вице-президент Академии художеств СССР Ф. Ф. Федоровский отмечал:

«Выдвигая в своих произведениях на первый план современную тему, художник создаёт ряд композиций для тканей в различных предприятиях текстильной промышленности. В лучших рисунках для текстиля этого периода: “Красноармейцы помогают убирать хлопок”, “Шрифт” и др. проявляется стремление художника найти декоративное решение с помощью нового орнамента» [6, c. 6].

С 1928 г. М. С. Назаревская активно занималась общественной работой в художественных советах и творческих организациях. В частности отмечалась ее активная

работа по созданию связей между Московским областным Союзом советских художников (МОССХ) и общественными организациями [6, c. 7].

После завершения учёбы во Вхутеине она поступила в аспирантуру Текстильного института. От этого учебного заведения она часто командировалась в экспедиции для изучения традиционного искусства на Донбасс и в Грузию. Из этих поездок она возвращалась с большими коллекциями зарисовок [16, c. 14].

В 1933 г. Мария Сергеевна начала работу в Научно-исследовательском институте художественной промышленности Всекопромсовета в качестве художника по декоративным тканям. В этот период она изучала русские, украинские и молдавские народные орнаменты, создала рисунки ковров, скатертей и предметов интерьера. Ей же были собраны материалы для подготовки научных трудов «Русский ковёр» и «Молдавский ковёр» [6, c. 6].

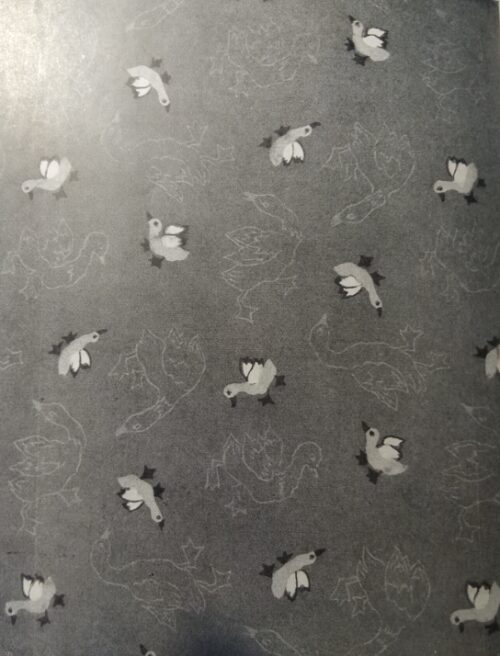

Изображение из книги Ф. С. Рогинской «Мария Сергеевна Назаревская»

В начале 1930-х гг. М. С. Назаревская вместе с другими выпускницами Вхутеина поступила на работу в Разноэкспорте,3 где познакомилась с руководительницей художественного отделения Е. И. Прибыльской, представительницей старшего поколения мастеров ткани [16, c. 11]. Во время работы М. С. Назаревская под влиянием народного творчества занималась разработкой рисунков для летних платьев «Гусята», «Веточка берёзы», «Боярышник» и др.

С 1930-х гг. она стала работать в НИИ художественной промышленности Всекомпромсовета. В этом институте она стала изучать ковровое искусство народов СССР,

проявляя особый интерес к украинскому и молдавскому ковроделию. Также она трудилась в экспериментальных мастерских строительства Дворца Советов над разработкой дизайна декоративно-мебельных тканей. Совместно с архитекторами ею были разработаны декоративные ткани «Октябрь» (из парчи) и «Дуб и лавр», подготовленные для зала гражданской войны. Композиция «Дуб и лавр», проникнутая пафосом революционной романтики, путём превращения революционных символов и эмблем в элемент орнамента [6, c. 6].

К арктической тематике художница впервые обратилась в 1935 г., подготовив аппликацию «Дети с рыбой». На изображении двое детей представителей коренных народов Севера в глухих меховых куртках-кухлянках, унтах и рукавицах. Ребёнок слева держит за хвост пойманную рыбину, а второй — рыболовный гарпун. Слева от юных рыболовов гагара, а справа — пушистая собака белого окраса [16, c. 34].

«Мария Сергеевна Назаревская»

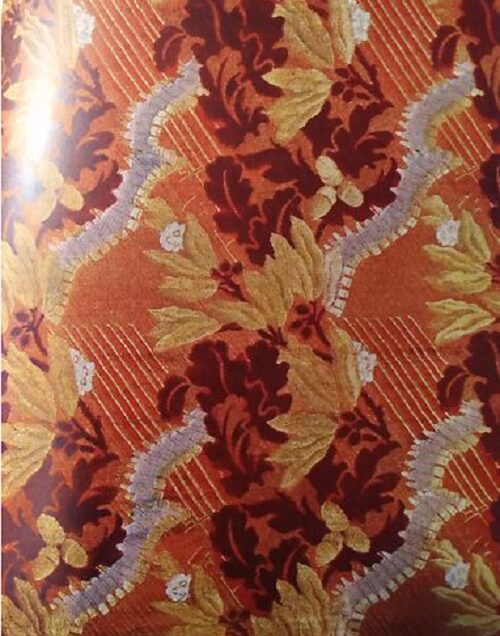

Во второй половине 1930-х гг. М. С. Назаревская обратилась к созданию молдавских ковров. Как отмечала Ф. С. Рогинская: «В молдавском орнаменте её привлекли черты монументальности, сочетающиеся со своеобразной пышностью. Из широкого веерообразного основания вырастали на молдавских коврах диковинные кусты. Крупные, невиданной формы цветы распускались на этих кустах. Размер отдельных цветов у основания стебля и по концам его достигает 50–80 сантиметров. Большие лопасти листьев и лепестки цветов окрашены интенсивными локальными цветами — оранжевыми и голубыми, красными и желтыми, пылающими на чёрном фоне. Художница исходит из того, что элементы условности и фантазии в рисунках ковра, столь естественные для декоративных изделий, не противоречат тому, что в их орнаменте и ярком, контрастном колорите народные мастерицы шли от южной природы с её красочным богатством». Наиболее яркими работами этого периода были ковры «Молдавские народные мотивы» (1937 г.) и отправленный на Международную выставку в Нью-Йорк «Настенный ковёр с цветами» (1938 г.). М. С.

Назаревская часто совершала поездки в Тирасполь, и почти все работы на молдавские темы выполнялись совместно с народными художниками артели им. Котовского [16, c. 15–17].

Также предвоенный период ознаменовался началом педагогической работы М. С. Назаревской. По ее инициативе в 1938 г. в Художественном училище им. М. И. Калинина было основано ковровое отделение, на котором Мария Сергеевна читала лекции по композиции коврового рисунка [6, c. 7].

Самой яркой работой конца 1930-х гг. является эскиз сюжетного гобелена «Над Северным полюсом» (1938 г.) [6, c. 6–7].

По подготовленному рисунку ткачихи-стахановки артели имени Котовского А. Довличина и Т. А. Киршенбаум под контролем самой М. С. Назаревской с января 1938 г. за 20 дней изготовили первый экземпляр ковра в разных источниках названного «ЦАГИ-25 над лагерем папанинцев», «Краснокрылый самолёт над лагерем папанинцев» или «Папанинцы».

В интервью газете «Советское искусство» М. С. Назаревская отметила:

«Я сделала эскиз по заданию Института художественной промышленности Всекопромсовета. Этот институт стремится оказывать художественную помощь артелям промысловой кооперации в создании новых изделий, отражающих героику наших дней и строительство социализма. Меня, как художника, вдохновила мысль создать композицию, изображающую перелет краснокрылого советского самолета через Северный полюс в Америку над прославленным лагерем отважных папанинцев. В кайме, обрамляющей ковер, я показала арктическую фауну, о которой сообщили папанинцы, — чистика, чайку, белого медведя. Рисунок для ковра был выполнен мною применительно к украинской ковровой так называемой “паласной” технике. Когда он был одобрен художественным советом нашего института, мы передали его ковровой артели имени Котовского в Тирасполе. Мне пришлось лично руководить замечательной работой ткачих-стахановок Т. Киршенбаум, А. Довличиной н др. Ковер размером 4 кв. метра был сделан ими в исключительно короткий срок — 20 дней» [20, c. 4].

К началу марта было подготовлено ещё несколько экземпляров ковра, в изготовлении которых приняли участие также ткачихи В. Г. Вайсерман и А. А. Маковецкая уже под руководством инструктора Л. Н. Куземы.4 В ходе подготовки интернет-публикации удалось установить, что серия ковров изготавливалась не только на головном предприятии в Тирасполе, но как минимум два из четырех подарочных ковра были изготовлены на филиале артели в Дубоссарах.

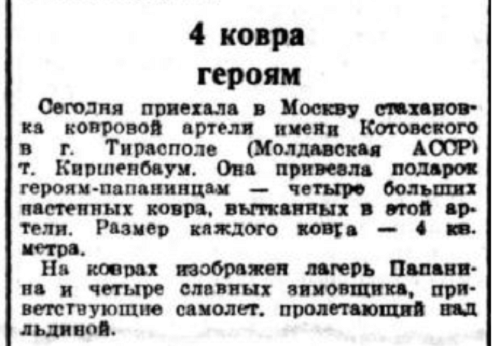

Мастерица Т. А. Киршенбаум с четырьмя коврами 16 марта 1938 г. прибыла в Москву для вручения героям-полярникам. Как отмечала газета «Вечерняя Москва»:

«Сегодня приехала в Москву стахановка ковровой артели имени Котовского в г. Тирасполе (МАССР) т. Киршенбаум. Она привезла подарок героям-папанинцам — четыре больших настенных ковра, вытканных в этой артели. Размер каждого ковра — 4 кв. метра.

На коврах изображён лагерь Папанина и четыре славных зимовщика, приветствующих самолет, пролетающий над льдиной» [1, c. 1].

Зимовщикам работа очень понравилась, и они написали благодарственные письма для художницы. Сама М. С. Назаревская вспоминала, что «радист Кренкель привёз из экспедиции кусок подлинной розовой палатки и всё сравнивал его с палаткой, вытканной на ковре» [16, c. 18]. Примечательно, что подарки в виде ковров папанинцы получили не только от тираспольской артели. Так во время встречи в Ленинграде 16 марта 1938 г. папанинцы получили художественно вышитые ковры из оленьих шкур от жён работников Мурманского управления Севморпути [4, c. 1].

Однако дальнейшая судьба ковра оставалась малоизвестной. Ведущий исследователь декоративно-прикладного искусства Молдавии М. Я. Лившиц в своих исследованиях даже указывалось, что шедевр погиб в годы Великой Отечественной войны [10, c. 23]. По-видимому, автор полагал, что гобелен или один из его экземпляров хранился в основанном в 1939 г. Тираспольском художественном музее, коллекция которого погибла в период оккупации.

народного искусства

Между тем, это сообщение не является верным. Первый из ковров «ЦАГИ-25 над лагерем папанинцев» был экспонирован Укрхудожпромсоюзом на выставке «Индустрия социализма» в 1939 г., после чего в 1940-х гг. входил в коллекцию Музея народного искусства при Научно-исследовательском институте художественной промышленности, а 19 января – 7 февраля 1949 г. также экспонировался на выставке М. С. Назаревской в Выставочном зале Московского Союза Советских Художников [6, c. 4, 12; 20, c. 4]. В настоящее время этот экземпляр хранится в коллекции Всероссийского музея декоративного искусства. В период с 9 августа по 13 октября 2024 г. он был представлен на выставке «Ковёр историй. Сюжеты советского коврового искусства» [8].

Экземпляр гобелена, принадлежавший контр-адмиралу И. Д. Папанину под названием «Папанинцы на льдине», изготовленный ткачихами Т. А. Киршенбаум, В. Г. Вайсерман и А. А. Маковецкой, долгое время хранился у него. В 1983 г. во время последнего визита полярника на родину в Севастополь ковёр был передан им в Музей героической обороны и освобождения Севастополя. В экспозиции музея «Иван Папанин — севастопольский Колумб» реконструирован рабочий кабинет учёного, в котором представлен и знаменитый ковёр.

Экземпляр гобелена Э. Т. Кренкеля продолжает храниться в качестве реликвии в семейном собрании.

Ещё один экземпляр ковра хранится в коллекции Российского государственного музея Арктики и Антарктики под названием «Папанинцы на Северном полюсе». Этот экземпляр отличен от остальных своими размерами — всего 48 х 66 см [7, c. 68]. Возможно, что он был подготовлен непосредственно в качестве пробника для проверки художественного замысла и цветопередачи, а потом был передан в коллекцию музея.

Сразу после завершения работы над гобеленом ковровая лаборатория Института художественной промышленности получила много новых заказов в частности от РККА.

Например, по предложению парашютиста полковника М. Г. Забелина шла подготовка ковра «Воздушный десант» [20, c. 4].

О последних годах М. С. Назаревской известно, что в начале Великой Отечественной войны художница оказалась в эвакуации в Молотовской области, преподавала в сельской школе, участвовала в наглядной агитации (рисовала агитокна). В 1943 г. она смогла вернуться в Москву и стала работать над интерьерами общественных учреждений — разработала эскизы драпировок и ковров для зала заседаний Народного комиссариата обороны и для Суворовских училищ. В течении многих лет (1941–1947 гг.) совместно с художниками Л. Я. Райцер и К. А. Козловой она работала над гобеленом «Товарищ Сталин — друг белорусского народа». Возвращалась она и к арктической тематике — в 1948 г. М. С.

Назаревская подготовила в технике росписи по шёлку эскиз ковра с оленями [6, c. 7, 14; 16, c. 20].

«Мария Сергеевна Назаревская»

До середины 1950-х гг. художница вместе с другими членами МОССХ работала над дизайном ковров для Обуховского комбината. Наиболее ярким произведением в позднем творчестве М. С. Назаревской (в соавторстве с В. Арманд) был эскиз ковра «Слава великому Сталину». Эту работу выполнили на Обуховском комбинате. Критик С. Темерин характеризовал произведение, что это был «один из ярких примеров не только идейного роста, но и неуклонного совершенствования профессионального мастерства художников, работающих в этой области. Несмотря на наличие отдельных недостатков в композиции […], этот ковёр является произведением значительным, глубоко патриотическим и выполненным вместе с тем на высоком уровне профессионального мастерства. Основная идея творческого

замысла выражена в нём доходчиво; проникнутая пафосом этой идеи композиция динамична; ритмы торжественны; общий композиционный строй монументален» [17, c. 48].

Также среди последних работ художницы необходимо отметить крупный орнаментальный ковёр, украшенный мотивами русского декора «Цветущий сад» (1952 г.),

вдохновленные поездкой в Таджикистан ковры «Расцветающая пустыня» и «Андижан», а также небольшой коврик-панно «Цирк» (1955 г.) [16, c. 28–30].

Умерла Мария Сергеевна Назаревская в 1982 г.

Бронников Виталий Леонидович аспирант Института истории СПбГУ научный сотрудник Филиала Музея-заповедника «Музей Мирового океана» в Санкт-Петербурге – «Ледокол “Красин”».

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1.4 ковра героям // Вечерняя Москва. 1938. № 61 (4291). 16 марта. С. 1.

2. Александр Федорович Фойницкий. 80 лет со дня рождения и 55 лет творческой деятельности. Каталог. Кишинев: [Молдреклама], 1968. 28 с.

3. Александр Федорович Фойницкий. 85 лет со дня рождения. 60 лет творческой, общественной и педагогической деятельности. Каталог. Кишинев: Тимпул, 1974. 61 с. 4. Герои Арктики на заводах // Вечерняя Москва. 1938. № 61 (4291). 16 марта. С. 1.

5. И.Д. Папанин, П.П. Ширшов, Э.Т. Кренкель и Е.К. Федоров в Киеве // Правда. 1938. № 92 (7417). 3 апреля. С. 1.

6. Каталог выставки М.С. Назаревской. Ковры, декоративные ткани, эскизы. М.: Советский художник, 1949. 22 с.

7. Каталог экспонатов из музеев учреждений и организаций Росгидромета. Т. 3: Декоративно-прикладное искусство. Скульптура. СПб., 2010. 95 с.

8. Ковер историй. Сюжеты советского коврового искусства. URL: https://damuseum.ru/ exhibitions/kovyer-istoriy-syuzhety-sovetskogokovrovogo-iskusstva/

9. Ковер «Самолет над лагерем папанинцев» // Правда. 1938. № 46 (7371). 16 февраля. С. 6.

10. Лившиц М.Я. Об использовании и дальнейшем развитии традиции изобразительного фольклора в творчестве профессиональных мастеров ковроделия и керамики Советской Молдавии // Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев: Картя Молдавеняскэ, 1964. С. 20–34.

11. Лившиц М.Я., Чезза Л.А. Изобразительное искусство Молдавии. Очерки. Кишинев: Школа советикэ, 1958. 227 с.

12. Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Доклад т. Молотова на XVIII съезде Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) // Исторический журнал. 1939. № 4. C. 1–34.

13. Папанин И.Д. Жизнь на льдине. Дневник. М.: Мысль, 1972. 310 с.

14. Покоритель Севера. Как бендерчанин Евгений Федоров стал Героем Советского Союза. URL: https://novostipmr. com/ru/news/22-04-10/pokoritel-severa-kakbenderchanin-evgeniy-fyodorov-stal-geroem

15. По советской стране // Советское искусство. 1938. № 3 (409). 12 января. С. 4.

16. Рогинская Ф.С. Мария Сергеевна Назаревская. М.: Советский художник, 1955. 64 с.

17. Темерин С. Выставка произведений народного прикладного искусства и художественной промышленности РСФСР // Искусство. 1952. № 3. С. 48–55.

18. Туркенич П.И. Промышленность Молдавской АССР // Советская Молдавия. Тирасполь: Гос. изд-во Молдавии, 1939.

19. Федоров Е.К. Полярные дневники. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 312 с.

20. Художественный ковер «Папанинцы» // Советское искусство. 1938. № 20 (426). 16 февраля. С. 4.

21. Artelul de covoare Cotovschi … // Moldova Socialista. 1938. 21 matie. P. 4.