К концу лета 1941 года территория Молдавской Советской Социалистической Республики оказалась полностью оккупирована немецко-румынскими войсками. 30 августа того же года между нацистской Германией и Королевской Румынией было подписано соглашение, согласно которому земли между Днестром и Южным Бугом передавались под временное румынское административное управление. Было учреждено губернаторство Транснистрия — особая оккупационная зона, формально не входившая в состав Румынии, но фактически управляемая румынскими властями при участии германского командования.

Григориополь был включён в состав Дубоссарского уезда губернаторства Транснистрия и в течение двух лет и девяти месяцев находился под властью оккупационной администрации. Именно этот период связан с процессами формирования организованного народного сопротивления. Процесс формирования подпольного движения в Григориополе начался ещё до установления оккупационного режима и продолжился в его условиях. С течением времени сопротивление приобретало более чёткие формы и постепенно оформлялось в устойчивые организационные структуры.

Вместе с тем, исследование деятельности григориопольского подполья сталкивается с рядом трудностей. Источниковая база ограничена: кроме отрывочных дневниковых записей члена молодёжной организаци В. Миценко, о деятельности подпольщиков практически не осталось достоверных документов. Трудности возникают и со сбором воспоминаний, почти все непосредственных участники подполья ушли из жизни. Из 30 подпольщиков, работавших в годы оккупации в Григориополе, 25 были расстреляны в начале апреля 1944 г., трое умерли в послевоенные годы. Большую сложность представляет выявление документов, относящихся к судебным и административным органам. Деятельность подпольных организаций Григориополя не являлась предметом научного изучения в советский период. В статье С. А. Гратинича «Место подвига — Григориополь» (газета «Молодёжь Молдавии», август 1964 г.) и брошюре этого же автора «Скынтей ын безнэ» (Кишинёв, 1968 г.) имеется ряд положений, которые не подкрепляются архивными источниками, что порождает вопросы об их достоверности.

Данное исследование деятельности подполья в Григориополе было основано на материалах из Архива социально-политических организаций Республики Молдова (бывший Архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии), Национального архива РМ, архивов судебных и административных органов. Изучение и анализ найденных документов позволили осветить историю создания и деятельности Григориопольских подпольных организаций. При отходе летом 1941 года частей Красной Армии на восток, на оставляемых территориях была начата срочная подготовка базы для подпольной работы. 18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) утвердил постановление «Об организации борьбы в тылу вражеских войск», в котором партийным комитетам предписывалось «развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов». В ответ на данное постановление руководство Молдавской ССР — Центральный Комитет КП(б) Молдавии и Совнарком МССР — разработало меры по формированию партизанских отрядов и подпольных групп, предназначенных для действий в условиях оккупации. Уездным, городским и районным партийным комитетам, а также исполнительным комитетам Советов депутатов трудящихся предписывалось немедленно приступить к организации таких формирований[1].

Несмотря на стратегические планы советского командования удержать противника в правобережной Молдавии, уже к моменту принятия постановления значительная часть Молдавии оказалась оккупирована. В условиях стремительного наступления противника реализовать меры по созданию подполья удалось лишь частично — в отдельных восточных районах и за крайне короткий срок.

В этих условиях перед организаторами стояли масштабные задачи: определить структуру и численность подпольных групп, подобрать кадры, наладить систему связи и конспирации, подготовить базы, склады, конспиративные квартиры, а также оставить в тылу надёжных организаторов, знающих местную специфику, язык и способных координировать действия после отхода фронта.

Однако кадровая работа оказалась неудачной. Из-за острого дефицита времени, отбор кандидатов для подпольной работы велся среди проверенных партийных и государственных работников, представителей милиции и органов безопасности. Это привело к тому, что значительная часть групп в левобережных районах формировалась из слишком узнаваемых публичных фигур. Решение оказалось стратегически ошибочным. Такие люди, оставшиеся на нелегальном положении, быстро идентифицировались противником, что стало одной из ключевых причин провала подпольного движения на начальном этапе войны. К зиме 1941 года советское подполье на территории Молдавии оказалось фактически парализованным.

В 20-х числах июля 1941 года, когда немецкие войска предпринимали попытки форсировать Днестр в районе Дубоссар, в Григориопольском районе были развёрнуты в срочном порядке мероприятия по организации подполья. Григориопольский райком КП(б) Молдавии оставил в тылу 29 человек для ведения подпольной и партизанской работы, из которых 16 являлись членами партии[2].

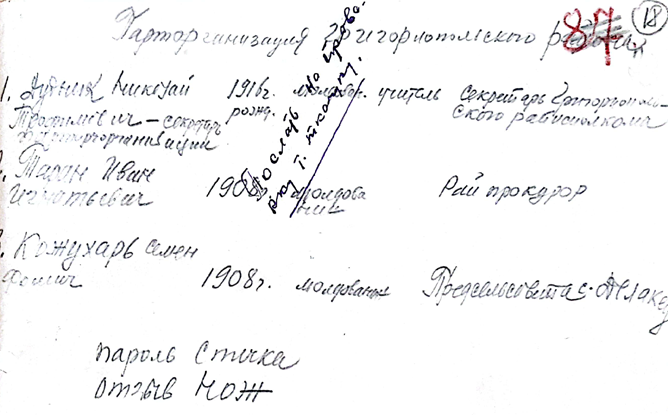

Ядро подпольной организации составили три проверенных члена ВКП(б):

Н. Т. Дудник — молдаванин, бывший секретарь Григориопольского райисполкома,

И. И. Таран — прокурор района, С. Ф. Кожухарь — председатель сельсовета села Далакеу[3].

Для ведения боевых действий на оккупированной территории района были сформированы два партизанских отряда. Командиром одного из них был назначен С.Ф. Кожухарь. В дополнение к этому была оставлена база с оружием (42 винтовки) и боеприпасами. Ответственными за её сохранность были назначены П.Д. Рыбальченко и К.М. Черней[4].

Однако, из-за прорыва немецких войск в районе Дубоссар и спешной эвакуации организаторов подпольной работы, оставшиеся в тылу подпольные группы не успели пройти необходимый инструктаж и подготовку. В результате, уже в первые недели оккупации, румынским властям удалось выявить часть подпольщиков. Из 16 коммунистов, оставленных в тылу, двое были расстреляны в 1941 году, двое умерли в период оккупации, а Н.Т. Дудник и И.И. Таран пропали без вести. Назначенный командиром одного из отрядов С. Ф. Кожухарь по всей видимости, не смог начать работу в силу потери связи и отсутствия командования со стороны подпольного районного центра[5]. Таким образом, первоначально сформированное подполье в Григориопольском районе, оставленное для координации сопротивления, в силу отсутствия надлежащей подготовки, утраты связи с командованием и быстрого выявления участковыми структурами оккупационных властей, оказалось неспособным к активным действиям. Часть подпольщиков была уничтожена или пропала без вести уже в первые месяцы оккупации. Этот провал ознаменовал завершение первого этапа в истории григориопольского подпольного движения и предопределил необходимость новой тактики и иных форм сопротивления, которые стали складываться на последующих этапах борьбы. В этот период обстановка в городе и районе формировалась под влиянием ряда факторов. После оккупации часть эвакуированных жителей, не успевших отступить с Красной армией за Буг, начала возвращаться домой. Позднее в район стали проникать военнослужащие, ранее проживавшие в этих местах, призваные в Красную армию, воевавшие, попавшие в окружение, сбежавшие из плена или отпущенные по домам. Некоторые из них были внутренне готовы к сопротивлению, что создавало определённые предпосылки для возобновления подпольной активности.

Против советского подполья действовала хорошо организованная и опытная карательная система Королевской Румынии. Среди сотрудников румынских спецслужб имелись специалисты с богатым опытом работы на этих территориях ещё с начала 1920-х годов. Они свободно владели русским языком, знали реалии на местах, имели устойчивые связи с местной агентурой. Значительную роль в этой системе играли бывшие белогвардейские офицеры, ранее эмигрировавшие в Румынию.

С первых дней оккупации район охватила волна насилия и террора. Вслед за румынами сюда прибыли бежавшие в предыдущие десятилетия белогвардейцы, националисты, кулаки и другие антисоветские элементы. Поддерживаемые румынскими властями, они получали дома, землю, инвентарь и имущество за счёт колхозов и крестьян. Эти лица стали опорой оккупационного режима, активно сотрудничая с его карательными структурами, участвуя в выявлении и преследовании коммунистов, комсомольцев и представителей советского актива[6].

Особую роль в борьбе с подпольем сыграли так называемые «отряды самоохраны», создаваемые в сёлах, населённых гражданами СССР немецкой национальности. Такие формирования появились уже в августе 1941 года. Так, отряд, созданный в селе Колосово (Бергдорф) под руководством местного жителя Зееля, уже в том же году арестовал и расстрелял оставленных в тылу для подпольной работы коммунистов Г.Т.Токаренко и В.В.Железко, а также более десяти других жителей района.

Репрессивная активность отрядов продолжалась и в последующие годы. В 1942–1944 годах эти формирования участвовали в облавах на партизан.

Координацию деятельности «отрядов самоохраны» и местной администрации осуществлял немецкий штаб, дислоцировавшийся в селе Нейдорф. Он выполнял функции оккупационного командного центра в сёлах, населённых этническими немцами. Штаб руководил примарами, обеспечивал военную подготовку, выдачу документов, а также осуществлял политический и хозяйственный контроль. При штабе действовал собственный отряд полиции.

Наряду с карательными мерами и террором, оккупационные власти активно использовали антисоветскую пропаганду. В условиях информационной изоляции, когда доступ к советским источникам информации был полностью прекращён, население оказывалось под односторонним, не имеющим альтернатив информационным воздействием. Пропагандистская монополия способствовала дезориентации и моральному подавлению местных жителей.

Таким образом, начало нового этапа подпольной борьбы пришлось на крайне неблагоприятный период — время установления жёсткого оккупационного режима, сопровождавшегося репрессиями, насилием и террором со стороны румынских властей. Весной 1942 года в Григориополе начинают постепенно складываться контакты между оставшимися на оккупированной территории коммунистами и беспартийными активистами, ранее хорошо знавшими друг друга по довоенной работе.

А.Г.Горохов, оставленный в тылу для организации подпольной деятельности, начал восстанавливать прежние связи с местными жителями, опираясь на знакомства по довоенной работе. Партийная принадлежность А.Г.Горохова была известна лишь ограниченному кругу лиц — он вступил в ВКП(б), находясь в рядах Красной Армии. Сам Горохов хорошо знал Григориополь и его окрестности, так как в начале 1930-х годов работал здесь участковым уполномоченным милиции, а позднее — в районном земельном отделе и системе потребкооперации. После воссоединения Бессарабии с Советским Союзом он был направлен на службу в Киперченский район Оргеевского уезда.

Со временем он наладил связь с В.Ф. Паляницыным, с которым ранее работал в Григориопольском райисполкоме. Вернувшись после неудачной эвакуации и несмотря на тяжёлое состояние здоровья, Паляницын выразил готовность к участию в подпольной работе. Вскоре к ним присоединились Т.А. Остапенко, Д.М. Сетрин и Г.Г. Столбин.

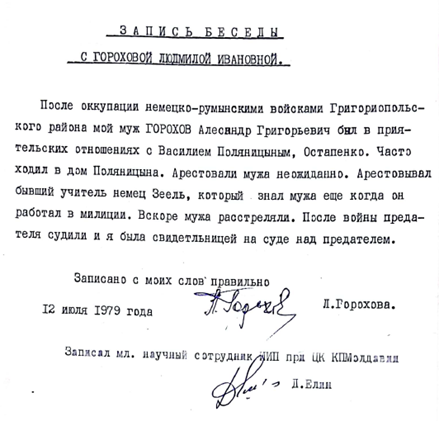

Из воспоминаний жены Горохова, Александры Григорьевны: «После оккупации немецко-румынскими войсками Григориопольского района мой муж Горохов Александр Григорьевич был в приятельских отношениях с Василием Паляницыным, Остапенко. Он часто ходил в доме Паляницына»[7].

В феврале 1947 года Анна Васильевна Паляницына, дочь В. Ф. Паляницына, вспоминала: «Отец в 1941 году не был призван в Красную армию по состоянию здоровья. В 1942 году к нему стали приходить Столбин, Остапенко, Горохов и другие. Они часто беседовали, но содержание разговоров нам, членам семьи, было неизвестно. Мама, вероятно, догадывалась, о чём шла речь, и не раз просила отца не связываться с ними.»[8]. Позднее, в июле 1979 года, А. В. Паляницына подтвердила эти показания: «Через некоторое время отец стал чаще встречаться у нас с Гороховым, Остапенко, Сетриным. Особенно близкие отношения у него были с Гороховым — они доверяли друг другу, подолгу разговаривали.»[9].

Эти встречи, по всей видимости, положили начало формированию подпольной группы в Григориополе. А. Г. Горохов, оставленный в тылу решением районного комитета партии, сумел объединить вокруг себя надёжных людей. Вместе с В. Ф. Паляницыным он стал инициатором создания подпольной организации в населённом пункте.

Основная деятельность группы заключалась в распространении сведений о положении на фронте, действиях Красной Армии и политике оккупационных властей. Особое внимание уделялось опровержению враждебной пропаганды и разъяснению временного характера оккупации. Помимо устных бесед, участники распространяли агитационные листовки. Об этом, в частности, свидетельствует объяснительная записка кандидата в члены ВКП(б) Т.А.Ресескула, адресованная бюро Григориопольского райкома. В ней он указывал, что поддерживал связь с местными активистами, включая Т.А.Остапенко, и зачитывал листовки колхозникам[10]. Группа продолжала расширяться. Устанавливались контакты с единомышленниками. В середине 1942 года к подпольной группе присоединились П.И.Андреев и В.Д.Колесников, ранее бежавшие из плена.

В начале сентября 1942 года один из основателей организации, А.Г. Горохов, был арестован участниками так называемого «отряда самоохраны». Как свидетельствовала на следствии его жена, «примерно в полночь в дом вошли вооружённые люди — житель села Колосова по фамилии Зеель, учитель по профессии, и полицейский по фамилии Миллер. Один из них потребовал документы и сообщил, что Горохов арестован. Муж оделся, и его увезли на машине в Колосово»[11]. Согласно материалам уголовного дела №1793 (1947 г.), причиной ареста стало не участие Горохова в подпольной деятельности, а его прежняя служба в милиции и участие в мероприятиях по конфискации имущества в 1930-е годы, затронувших в том числе местных немецких колонистов. В течение трёх суток его допрашивали представители оккупационной администрации. При допросах применялись пытки. В обвинительном заключении, составленном советскими следственными органами по делу Зееля, зафиксировано: «В сентябре 1942 года Зеель с отрядом самоохраны в г. Григориополе арестовал бывших работников милиции — Горохова и Беспаленко, доставил их в с. Колосово, где принимал участие в допросах и избиениях, после чего сопровождал их к месту расстрела»[12]. Согласно справке Колесовского сельсовета от 27 июля 1946 года, хранящейся в материалах дела, А.Г. Горохов был расстрелян 8 сентября 1942 года.

Арест А.Г. Горохова стал поворотным моментом в деятельности подпольной группы: её участники усилили конспирацию, сократили частоту встреч и стали соблюдать повышенную осторожность. Это привело к заметным изменениям в повседневной практике функционирования организации. Как свидетельствует Анна Васильевна Паляницына в показаниях от февраля 1947 года: «После ареста Горохова стали собираться реже. Отец приходил домой очень поздно. Мать ворчала, а отец отвечал, что многие уже без страха сложили головы»[13]

Цитируемые воспоминания указывают на изменение как поведения членов группы, так и общего психологического фона, сопровождавшего деятельность подпольщиков в условиях усиленного контроля со стороны оккупационных структур. На фоне усиления репрессивной политики на оккупированных территориях и нарастания экономического давления на местное население в начале 1942 года усиливаются антирумынские настроения. Социально-экономические ограничения, изъятие ресурсов, насильственная трудовая мобилизация и произвол полиции способствовали постепенной радикализации настроений части населения и росту числа лиц, склонных к нелегальной политической активности.

Во второй половине 1942 года зафиксировано количественное и организационное расширение подпольной группы, действовавшей в Григориополе. К числу её участников присоединились П.И. Андреев и В.Д. Колесников, ранее бежавшие из плена. В этот период устанавливались контакты с различными лицами, не обязательно связанными между собой по политическим взглядам, что свидетельствует о широком социальном и статусном составе группы. По архивным данным, к началу 1943 года в состав объединения входили: П.И. Андреев, К.И. Бондаренко, Т.М. Данилов, В.Д. Колесников, Т.А. Остапенко, М.П. Панкратов, М.М. Коломеец, А.С. Коломеец (Коротецкий), Д.М. Сетрин, И.Э. Ильин, Г.Г. Столбин, И.Ф. Бояра[14]. Данный состав отражает не только рост численности, но и повышение уровня внутренней организации группы.

Анализ архивных материалов и свидетельских показаний позволяет установить, что подпольная группа, действовавшая в Григориополе, в 1943 году вошла в устойчивую систему горизонтальных связей с другими нелегальными структурами, функционировавшими на территории Приднестровья, в частности — с организациями Тирасполя. Это взаимодействие носило регулярный и целенаправленный характер, что указывает на наличие элементарных форм межрегиональной координации и информационного обмена в рамках подпольной сети.

Во второй половине 1943 года к деятельности григориопольской группы были привлечены Вера Васильевна Паляницына и Михаил Ясонович Силагадзе — участники тираспольской подпольной ячейки, действовавшей под руководством Л. Бирюкова. В это же время была установлена связь с С.М. Волковым (ассоциированным с подпольной структурой под руководством Кустова) и Ф.Г. Ульяновым, выполнявшими функции связных между двумя центрами. Подобная структура обмена кадрами и информацией свидетельствует о наличии устойчивых коммуникационных маршрутов и согласованных форм взаимодействия между локальными группами.

Факт системной координации подтверждается множественными источниками — в том числе свидетельствами К.И. Бондаренко, Н.Н. Остапенко, Е.К. Булавиной, И.Г. Ульяновой, а также документами, хранящимися в партийных архивах и материалах, полученных от оккупационной администрации. Зафиксированы случаи участия прибывших из Тирасполя участников в подготовке и реализации конкретных мероприятий, что свидетельствует о наличии ролевой дифференциации и межгрупповой кооперации.

С целью минимизации рисков обнаружения и оперативного преследования со стороны оккупационных структур, начиная с 1942 года ряд участников организации сознательно трудоустраивался на ключевые объекты инфраструктуры и снабжения. В частности:

- В.Ф. Паляницын работал кладовщиком на складе бывшей МТС;

- Г.Г. Столбин — сторожем на мельнице;

- Д.М. Сетрин — сторожем на нефтебазе;

- М.М. Коломеец и А.С. Коротецкий — на заготовительных пунктах.

Такой выбор мест работы обеспечивал доступ к информации, логистическим цепочкам, а также создавал условия для сокрытия нелегальной деятельности под прикрытием официальной занятости.

Параллельно с пропагандистской деятельностью, ориентированной преимущественно на местное, участники группы осуществляли подготовку и проведение диверсионных мероприятий. Среди зафиксированных форм действий — вмешательство в функционирование узкоколейной железной дороги, по которой оккупационная администрация вывозила продовольствие и иные материальные ресурсы. Эти действия носили точечный характер и имели целью нарушение стабильности снабженческих маршрутов.

По данным хранящимся в Национальном архиве РМ, в начале сентября 1943 года на складах в Дубоссарах и Григориополе осуществлялась подготовка к отправке сельскохозяйственной продукции по узкоколейной железной дороге Григориополь–Тирасполь. Согласно архивным документам, речь шла о транспортировке 201 вагона пшеницы, кукурузы и подсолнечника[15].

В этот период зафиксированы попытки нарушить работу транспортной инфраструктуры на данном участке. По данным из партийных архивов и свидетельских показаний, в районе узкоколейной линии были проведены действия, направленные на временное нарушение функционирования железнодорожного сообщения[16]. В том числе зафиксированы случаи повреждения железнодорожного полотна и подрыв мостовых конструкций. Информация об этих инцидентах подтверждается также источниками из оккупационных органов управления. В письме префекта Дубоссарского уезда от 8 октября 1943 года начальнику жандармского легиона сообщалось: «В ночь с 5 на 6 сентября текущего года были демонтированы скобы и колея на участке протяжённостью 20 метров между 48-м и 49-м километрами», — в связи с чем предлагалось принять меры по усилению охраны объектов транспортной инфраструктуры[17].

В аналогичном сообщении от 22 ноября 1943 года, связанном с происшествием — сходом подвижного состава, префект требовал от администрации Григориопольского района срочно восстановить движение на линии Григориополь–Тирасполь, чтобы избежать задержек в перевозках[18]. 27 ноября, он информировал вышестоящие инстанции о завершении восстановительных работ[19]. Дополнительно зафиксированы случаи нарушения работы линий связи в районе села Дороцкое, а также возгорание административного здания в Григориополе.

Приведённые примеры свидетельствуют о переходе от спонтанных и разрозненных акций к более целенаправленным и координированным действиям, направленным на подрыв элементов инфраструктуры снабжения и управления. Зафиксированные вмешательства в работу железнодорожного сообщения, линий связи и административных объектов указывают на формирование тактических приёмов, включавших выбор уязвимых точек, использование территориальной осведомлённости и прикрытие хозяйственной деятельностью. Хотя действия носили ограниченный по масштабу и локализованный характер, архивные источники позволяют проследить тенденцию к систематизации подходов, а также к их адаптации в зависимости от оперативной обстановки. Это, в свою очередь, оказывало влияние на функционирование отдельных сегментов системы управления и логистики на оккупированной территории.

Анализ архивных материалов позволяет выделить несколько направлений деятельности григориопольской подпольной группы, указывающих на постепенное усложнение структуры и координации её действий. Одним из ключевых направлений было взаимодействие с тираспольскими подпольными ячейками, в частности — по вопросам организации побегов военнопленных и изготовления поддельных документов. Этот факт, в том числе, упоминается в показаниях В.В. Паляницыной, арестованной в 1943 году, которая на свидании с сестрой высказывала предположение, что причиной задержания могла быть её возможная причастность к подделке паспортов[20].

Другим направлением деятельности стали действия, направленные на саботаж аграрной политики оккупационных властей. В преддверии весенней посевной кампании 1943 года участники группы под руководством В.Ф.Паляницына вывезли со склада МТС дефицитные запчасти и технические материалы, что привело к срыву подготовки сельскохозяйственной техники. Инцидент был оформлен как кража, о которой впоследствии заявлял сам Паляницын, избежав подозрений.

Подпольщики вели подготовку к проведению активных боевых действий. Согласно показаниям Т.М. Данилова и воспоминаниям А.В. Паляницыной, участники группы располагали огнестрельным оружием и боеприпасами, включая ручные гранаты. Хранение вооружения осуществлялось скрытно, с использованием бытовых укрытий.

Таким образом, по совокупности источников прослеживается развитие подпольной работы группы от локальных инициатив к более комплексным формам сопротивления: от подделки документов и диверсий на объектах снабжения — к созданию складов вооружения и взаимодействию с подпольными группами в других населённых пунктах.

После успехов Красной Армии в летней кампании 1943 года и начале освобождения Правобережной Украины, григориопольская подпольная группа скорректировала свои задачи. Учитывая географические ограничения региона (отсутствие крупных лесных массиво), участники приняли решение о подготовке локального вооружённого выступления, синхронизированного с приближением фронта. Предполагалось содействовать наступающим войскам и воспрепятствовать разрушению города при отступлении противника.

Параллельно велись попытки наладить контакт с партизанскими отрядами. По архивным данным, В.В.Паляницына в 1943 году отправилась Житомирскую область, где установила связь с бойцами Первого Молдавского соединения.

По мере усиления активности григориопольской подпольной группы, её действия стали всё более заметными для оккупационных спецслужб. Расширение горизонтальных связей с другими подпольными формированиями, с одной стороны, способствовало координации сопротивления, но с другой — увеличивало риски раскрытия. Рост масштабов деятельности, включая агитацию, распространение листовок и планы по созданию вооружённого отряда, привёл к повышенному интересу со стороны румынских и немецких карательных органов.

Уже в январе 1944 года последовала жёсткая реакция: оккупационные власти провели массовую операцию по выявлению и нейтрализации участников движения. Начались аресты, за которыми последовали допросы и пытки. Согласно архивным данным, в апреле 1944 года 15 членов подпольной организации были расстреляны. Среди них — П. И. Андреев, К. И. Бондаренко, В. Д. Колесников, М. М. Коломеец, В. Ф. и В. В. Паляницыны, Д. М. Сетрин и другие.

Часть подпольщиков сумела избежать ареста. В их числе — Т. М. Данилов. Несмотря на тяжёлые потери и ликвидацию ключевых фигур подполья в начале 1944 года, движение сопротивления в Григориопольском районе не было полностью уничтожено. Оставшиеся в живых участники сумели сохранить боеспособное ядро, собрав небольшой вооруженный отряд. Кульминацией деятельности этого отряда стал выход из укрытия в ночь на 12 апреля 1944 года — накануне освобождения Григориополя частями Красной Армии. Согласно свидетельствам очевидцев, бой с отступающими подразделениями противника носил локальный характер и не преследовал цели масштабного столкновения. Его значение было скорее психологическим и дестабилизирующим: внезапный удар по тылам оккупантов усилил их дезорганизацию в критический момент отхода.

Уже вскоре после этой акции город был занят советскими войсками без сопротивления. Тем самым партизанская группа, несмотря на ограниченные ресурсы и численность, внесла свой небольшой вклад в финальный этап освобождения территории.

Таким образом, к началу 1944 года подпольное движение в Григориополе продемонстрировало переход от разрозненных акций к планомерной деятельности с элементами политической и военной координации, в том числе попытками вооружённой самоорганизации и межрегионального взаимодействия.

В истории григориопольских подпольщиков остается спорным вопрос о руководителе подпольной партийной организации в Григориополе. В опубликованных монографиях и статьях конкретное имя, как правило, не называется. В качестве инициаторов создания организации упоминаются разные участники — И. Э. Ильин, М. М. Коломеец, В. Ф. Паляницын, Г. Г. Столбин.

Только в работах С. А. Гратинича прямо и без оговорок утверждается, что руководителем был Г. Г. Столбин. Однако эти заявления не подкреплены документально. Показания Т.М.Данилова, участника организации, напротив, указывают сразу на двух лидеров — Столбина и Паляницына, что, вероятно, отражает либо двойное руководство, либо путаницу, вызванную поздним вступлением Данилова в уже действующую структуру.

Наиболее значимыми являются документы румынской специальной службы- Сигуранцы, в которых Василий Паляницын дважды называется руководителем григориопольской подпольной организации. Эти сведения исходят как от сотрудников румынской контрразведки, так и от арестованных участников других подпольных групп.

Кроме того, решение бюро Дубоссарского РК КП Молдавии от 1967 года официально указывает Паляницына Василия Фомича в качестве руководителя. На фоне отсутствия иных достоверных подтверждений в пользу Г. Г. Столбина, совокупность источников позволяет обоснованно считать В. Ф. Паляницына фактическим руководителем подпольной организации Григориополя.

Заключение

Летом 1942 года на оккупированной территории Григориополя начала действовать подпольная партийная организация. Её участники вели агитационно-просветительскую работу среди населения, распространяли листовки, организовывали диверсионные действия и готовились к вооружённому выступлению в случае приближения частей Красной Армии. Весной 1943 года рядом активистов была также сформирована комсомольско-молодёжная группа, взаимодействовавшая с партийным ядром.

В ряде послевоенных публикаций григориопольские подпольные структуры обозначаются как две отдельные организации: одна — «стариков», другая — «ОСФ» (Организация сопротивления фашизму). Эти наименования были впоследствии закреплены в решении бюро Дубоссарского РК КП Молдавии от 1967 года. Однако в период своей реальной деятельности участники не использовали подобных названий. Термин «старики» применялся постфактум — исключительно для разграничения возрастного состава групп, а обозначение «ОСФ» встречается лишь в мемуарах 1960-х годов.

В этой связи представляется обоснованным и исторически корректным именовать действовавшие в Григориополе организации следующим образом (Приложение 1):

– Григориопольская подпольная партийная организация — основная структура политического сопротивления;

– Григориопольская подпольная комсомольско-молодёжная организация — самостоятельное, но связанное с ней объединение, опиравшееся на молодёжный актив.

Такое наименование отражает как внутреннюю логику развития подполья, так и источниковую достоверность, опирающуюся на реальные действия, документы и свидетельства участников.

История григориопольского подполья — это свидетельство организованного сопротивления оккупационному режиму, возникшего в самых тяжёлых условиях. Она отражает не только проявления личной стойкости и мужества, но и важность народной самоорганизации, сыгравших заметную роль в общей борьбе против фашистской оккупации.

Приложение 1. Заключение Республиканской комиссии о составе подпольных организаций в Григориопольском районе:

I. Подпольная партийная организация:

- И.И. Андреев

- К.И. Бондаренко

- И.Ф. Бояр

- А.Г. Горохов

- Т.М. Данилов

- И.Э. Ильин

- В.Д. Колесников

- М.М. Коломеец

- А.С. Коротецкий

- Т.А. Остапенко

- В.Ф. Паляницын

- М.П. Панкратов

- Д.М. Сетрин

- Г.Г. Столбин

II. Комсомольско-молодёжная подпольная организация:

- И.С. Антонов

- Б.П. Арсененко

- И.И. Афанасьев

- И.Е. Ганущак

- В.Х. Ищенко

- А.К. Кириллов

- И.В. Кузнецов

- Г.К. Ланский

- М.С. Перепеличинский

- Н.Г. Рычков

- Д.И. Стратула

- Н.В. Церн

Примечания:

- В связи с наличием компрометирующих материалов (служба в 1944 году в фашистской армии) В.Х. Соколова на учёт как подпольщика не брать (см. стр. 35).

- Попова Константина Михайловича также не представлять к утверждению членом организации, в связи с отсутствием данных о его деятельности в 1941–1942 гг. и судьбы после ареста членов организации до настоящего времени.

Зав. проблемной группой:

К. Олейник

Мл. научный сотрудник:

Д. Еллин

10/XII–1980 г.

[1] Д.Д. Елин. «Партизаны Молдавии». «Картя Молдовеняскэ». Кишинев. 1974

[2] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280, Оп.1, Дд.190, 192, 193

[3] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.192, Л.18

[4] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.1016. Л.3

[5] Там же

[6] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.31, Оп.1, Д.352, Л.2

[7] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.1016. Л.60.

[8] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280, Оп.1, Д 151, Л.27

[9] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.1016. Л.58.

[10] Архив социально-политических организаций РМ. Ф. 58, Оп.2, Д.401, Л.8

[11] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.1016. Л.73.

[12] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.1016. Л.65.

[13] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.151. Л.27.

[14] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280. Оп.1, Д.151. Л.9.

[15] Национальный архив РМ. Ф.706, Оп.1, Д.888, л.1

[16] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280, Оп.1, Д.151, Л.34

[17] Национальный архив РМ. Ф.2065, Оп.2, Д.13, Л.198

[18] Национальный архив РМ. Ф.411, Оп.1, Д.13, Л.168

[19] Там же. л.686

[20] Архив социально-политических организаций РМ. Ф.3280, Оп.1, Д.151, л.29

Русанов Алексей Михайлович, доктор физико-математических наук, член Военно-исторической ассоциации «ДОТ», участник исследовательского проекта «OstFront»