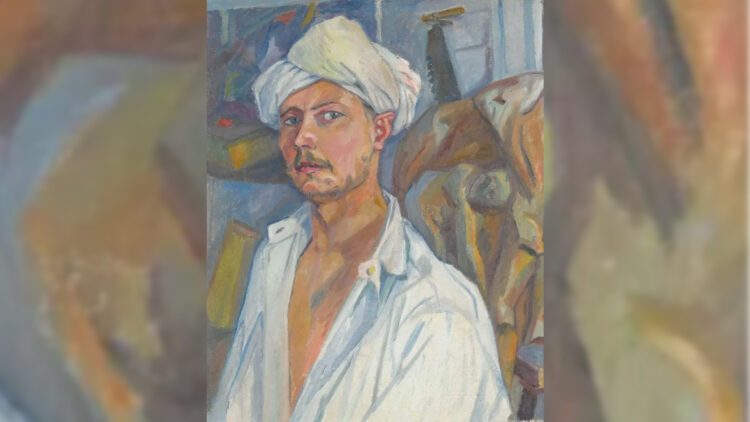

3 июня 1881 года в Тирасполе родился один из величайших художников, основоположник русского авангарда Михаил Федорович Ларионов. Родной город оставил неизгладимый след в душе художника, который виднеется в большинстве его работ.

1 Ранние годы

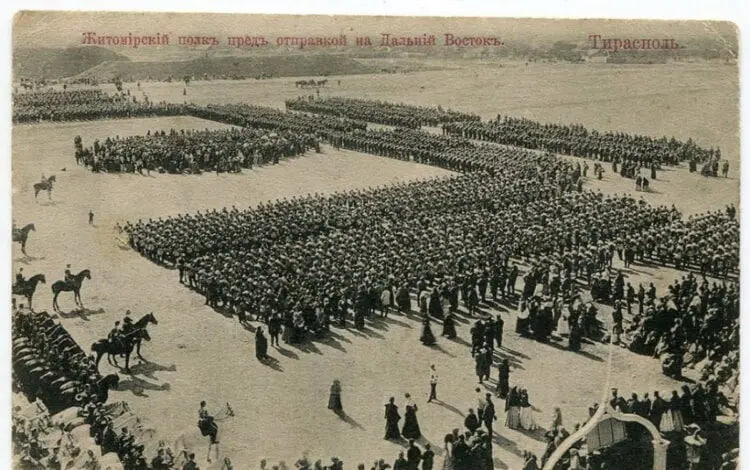

Михаил Ларионов родился в семье военного медика Фёдора Михайловича Ларионова и дочери землевладельца Александры Федосеевны Петровской.

Когда Ларионову исполнилось 13 лет, он вместе с семьей переехал в Москву. В 1898 году будущий художник поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился с главной женщиной своей жизни и по совместительству сообщником в творческих безумствах Натальей Гончаровой. Она, к слову, двоюродная правнучка Натальи Гончаровой, супруги Пушкина, и сама была очень талантливым художником. Когда Ларионов познакомился с ней, девушка обучалась в том же училище, только на скульптора, Михаил уговорил ее изменить профиль и перейти на курс живописи.

2 Тирасполь через призму импрессионизма

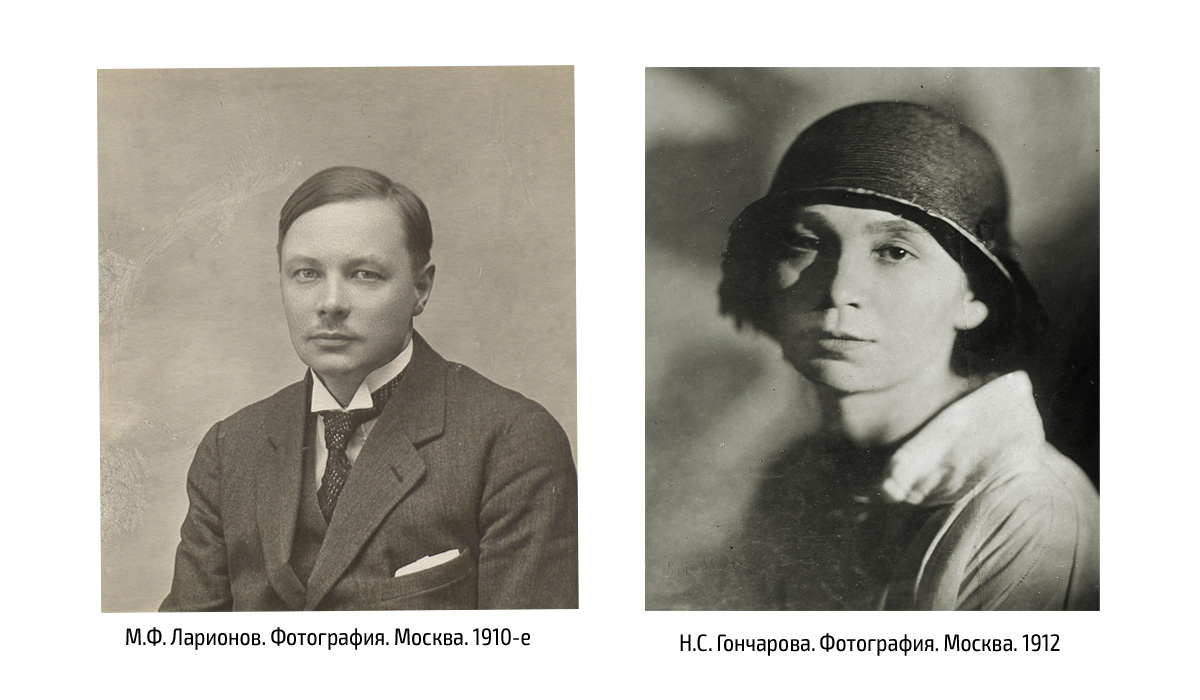

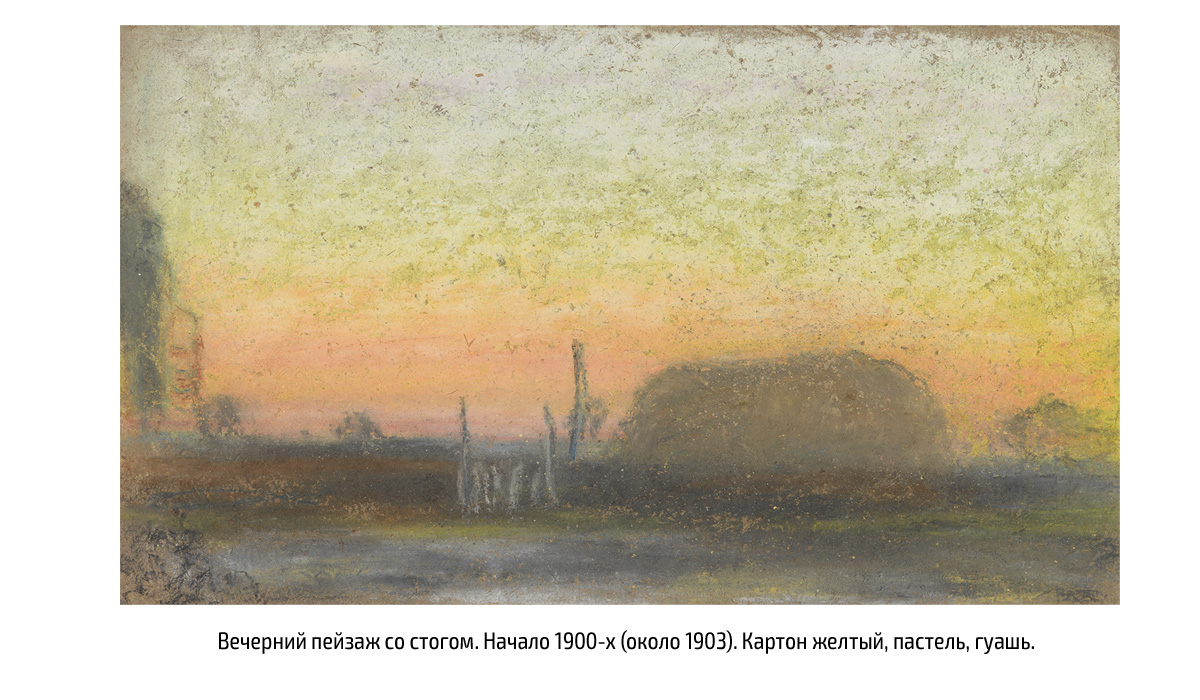

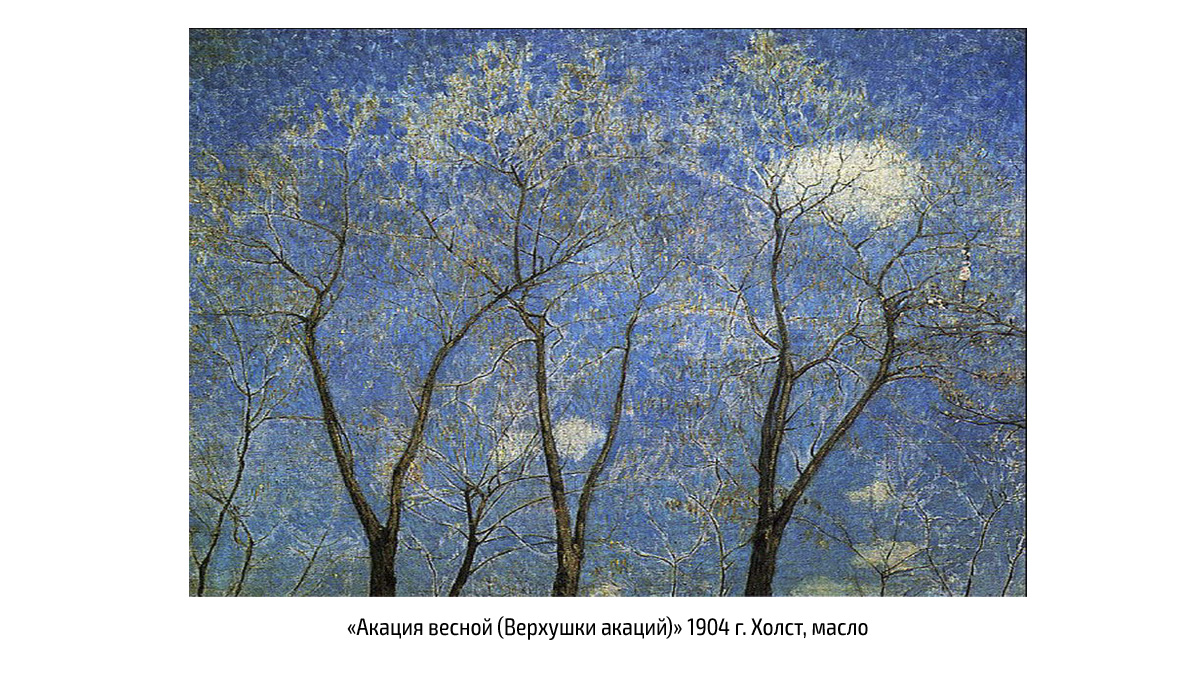

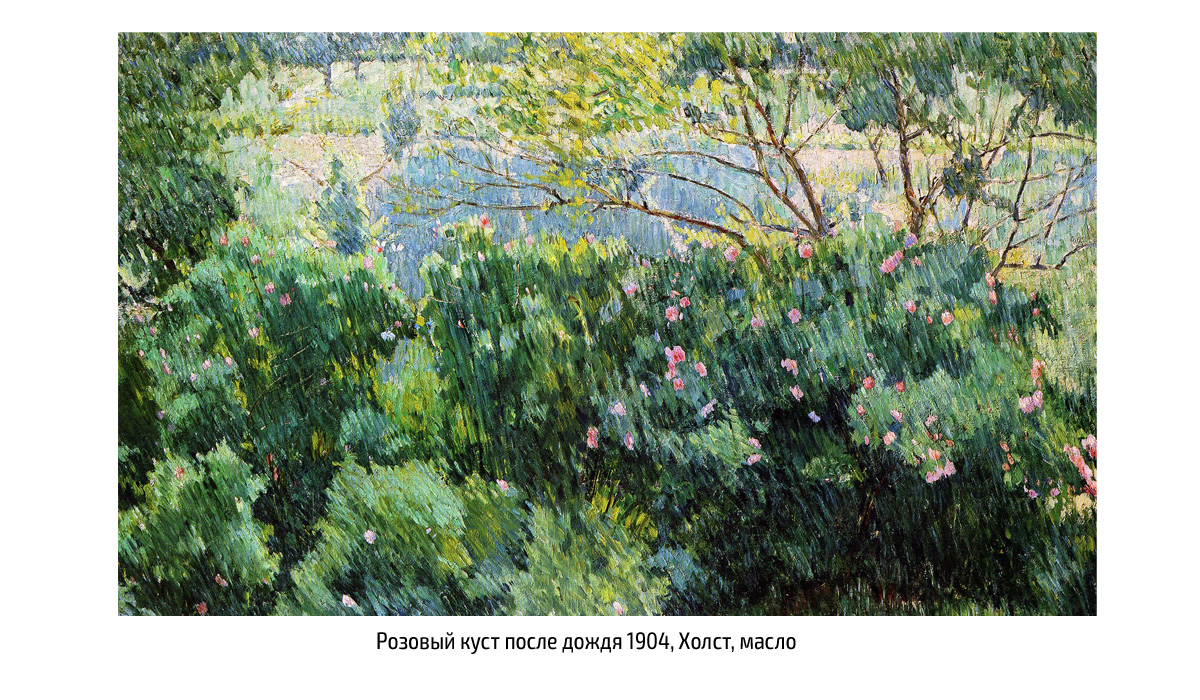

К концу XIX до России доходят слухи о французских художниках новой волны: Винсенте Ван Гоге, Поле Гогене, Клоде Моне. Их работы, наполненные живостью и эмоциональностью, такие близкие в цветовом решении, а самое главное, похожие на то, чему так бессознательно следовал сам Ларионов, не смогли оставить его равнодушным. Несмотря на то, что импрессионистический период является начальным этапом в творчестве Ларионова, уже в ранних работах видны вся многогранность и самобытность мастера.

За время учебы в училище Ларионов создал сотни работ, но, к сожалению, они не воспринимались всерьёз преподавателями и характеризовались как «юношеские порывы». Переход на специальное отделение живописи ознаменовался столкновениями и неприятием творчества Ларионова со стороны художественной интеллигенции университета. Однажды Ларионов принес около ста пятидесяти работ и выставил их в классе. Они заняли все стены помещения. Картины были сочтены слишком вызывающими. После этого выхода подобные столкновения стали происходить все чаще, по решению университетской инспекции Ларионов был исключен из училища.

Но стоит отметить, что не все относились к творчеству Ларионова столь критично. Несмотря на частые конфликты с «хранителями традиций» классической живописи, среди его преподавателей были и передовые мастера того времени: Валентин Серов и Константин Коровин, у которых работы юного художника вызывали интерес и симпатию. Благодаря его импрессионистическим мотивам и цветовому сумасшествию, буйствующему на каждом полотне, в одаренности Ларионова сложно было усомниться.

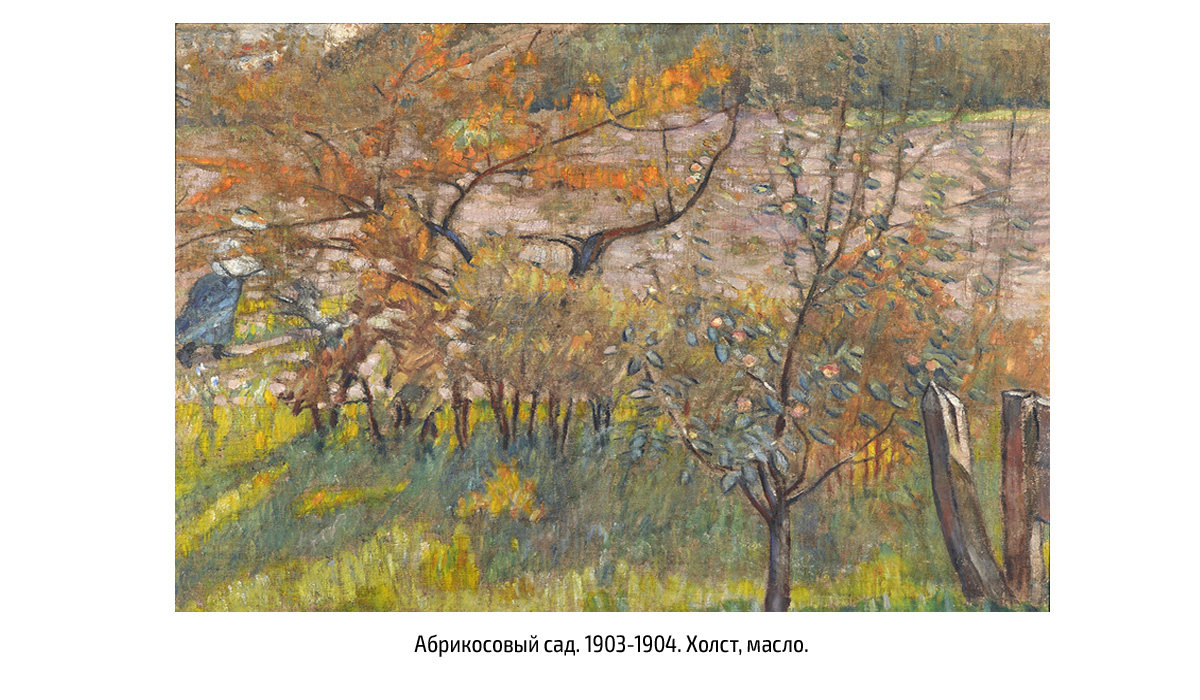

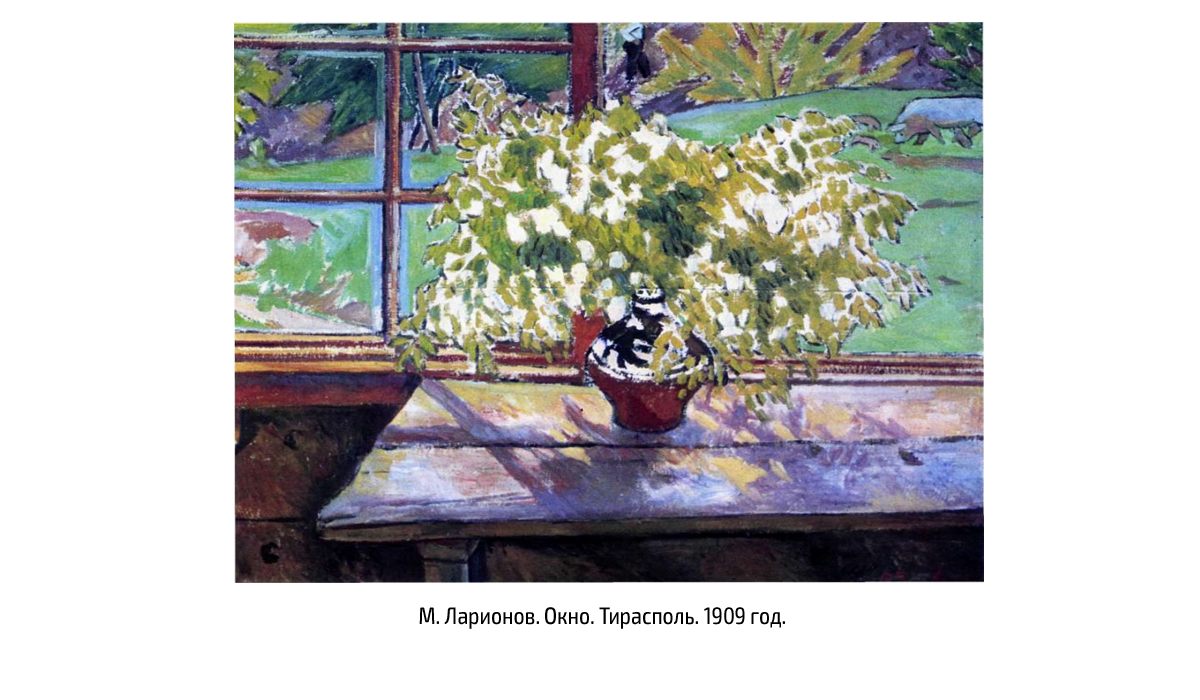

«Импрессионисты писали то, что они видят, что их впечатляет. Ларионов тоже начал следовать подобной практике. Именно в Тирасполе, в саду у своей бабушки, он создал большинство своих работ тираспольского периода», — рассказала старший научный сотрудник Тираспольской картинной галереи Светлана Гончар.

Да, вам не показалось, именно тираспольского периода (так называют импрессионистический период в творчестве Ларионова). Ведь большинство своих работ он написал в Тирасполе. Ларионов очень часто приезжал в родной город на лето. Здесь он произвел на свет такие шедевры, как «Акации весной», «Рыбы при закате», «Розовый куст после дождя», «Окно. Тирасполь» и т.д.

«Почти весь сад моей бабушки, громадный для города (более двух гектаров), был окружен большими кустами роз, из лепестков этих роз тетя Аня варила замечательный шербет. Да, я установил свою дверь и в это время услышал хлопанье железной ручкой о калитку и голос почтальона: «Панич, панич! Вам письмо». Было оно от Дягилева. Дягилев приглашал меня на выставку в Париж и просил приехать в Москву, чтобы посмотреть мои работы. Хотя это было больше чем за два месяца до того срока, как я решил возвращаться в Москву из моего милого Тирасполя, я на следующий же день решил выехать со всеми моими живописями, покинув бабушкин сад и чудесное южное солнце! Был 1906 год, и уже два с половиной года, как я знал С. П. Дягилева».

М.Ф. Ларионов

С этого письма и с этой поездки в Париж начался следующий этап и период в творчестве Михаила Ларионова…

3 Вершина творчества Михаила Ларионова

Франция, Париж – новый культурный центр, куда стягиваются все талантливые и не очень художники, писатели, музыканты. Италия со своими прекраснейшими архитектурными творениями и произведениями искусства эпохи возрождения больше не привлекает творцов с былой силой. Классическая живопись достигла катарсиса, удивлять больше нечем. Сложно превзойти таких великих мастеров, как Рембрандт, Рубенс, Караваджо, Диего Веласкес. Художники новой волны решают совершить революцию. Они выходят на пленэры, пишут пейзажи, обыденность, простых людей: мужчин и женщин, гуляющих по улицам провинциальных городов, пьющих в пабах или стоящих в очереди в бакалейной лавке. Их работы, наполненные энергией, смелостью, дерзостью, безумством красок, завораживают Ларионова. За два месяца в Париже он узнал очень многое и убедился в правильности выбора своего творческого пути.

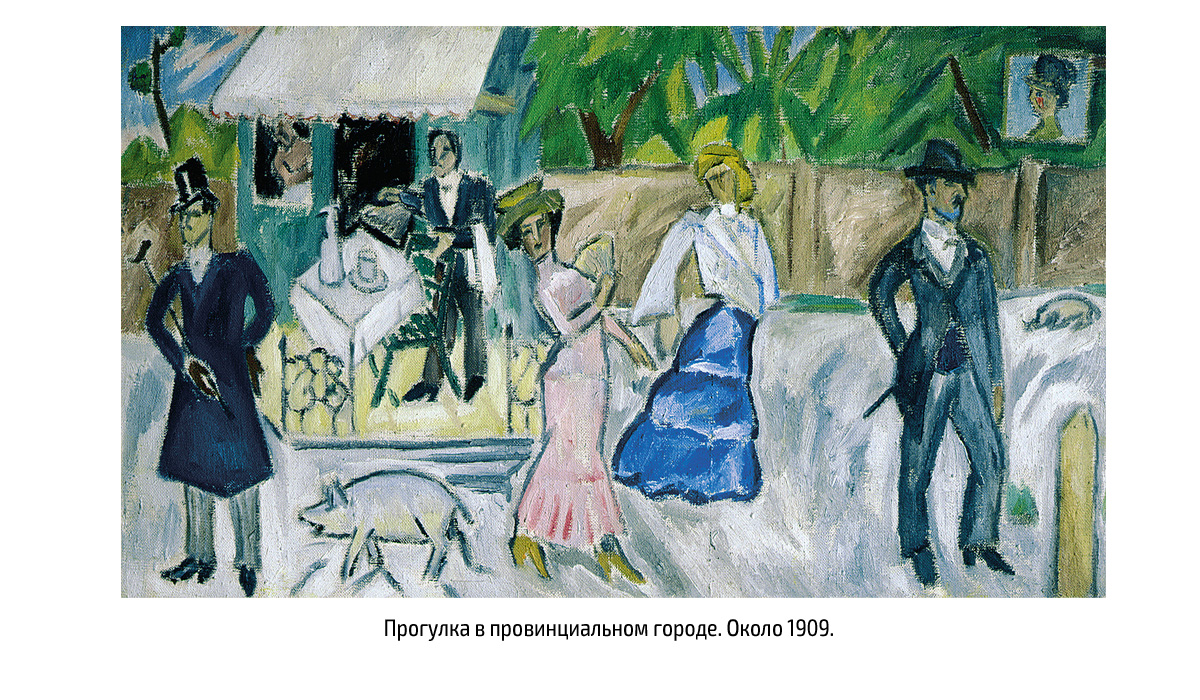

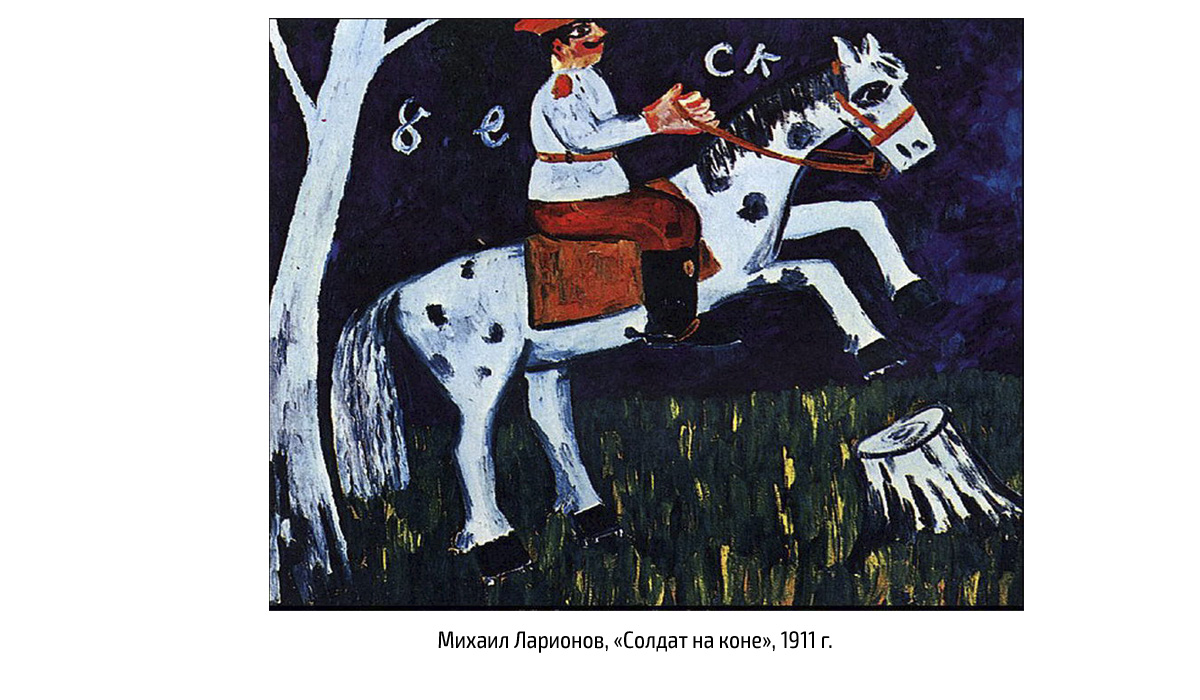

В Париже Ларионов знакомится с таким направлением, как примитивизм. Он переходит с изображения природы и натюрмортов на воплощение образов людей и жизни провинциального города, а именно Тирасполя. Эстетика вывесок и плакатов в селах и провинциальных городках уже давно привлекала художника. В них он находит свободу выражения, инстинктивную живопись, которые порой так чужды классическому искусству.

«Наша улица, украшенная вывесками, разве не есть музей вывесок? И когда они уничтожатся и заменятся печатными плакатами, тогда осуществится и вторая мечта — будет уничтожен самый грандиозный музей в мире».

М.Ф. Ларионов

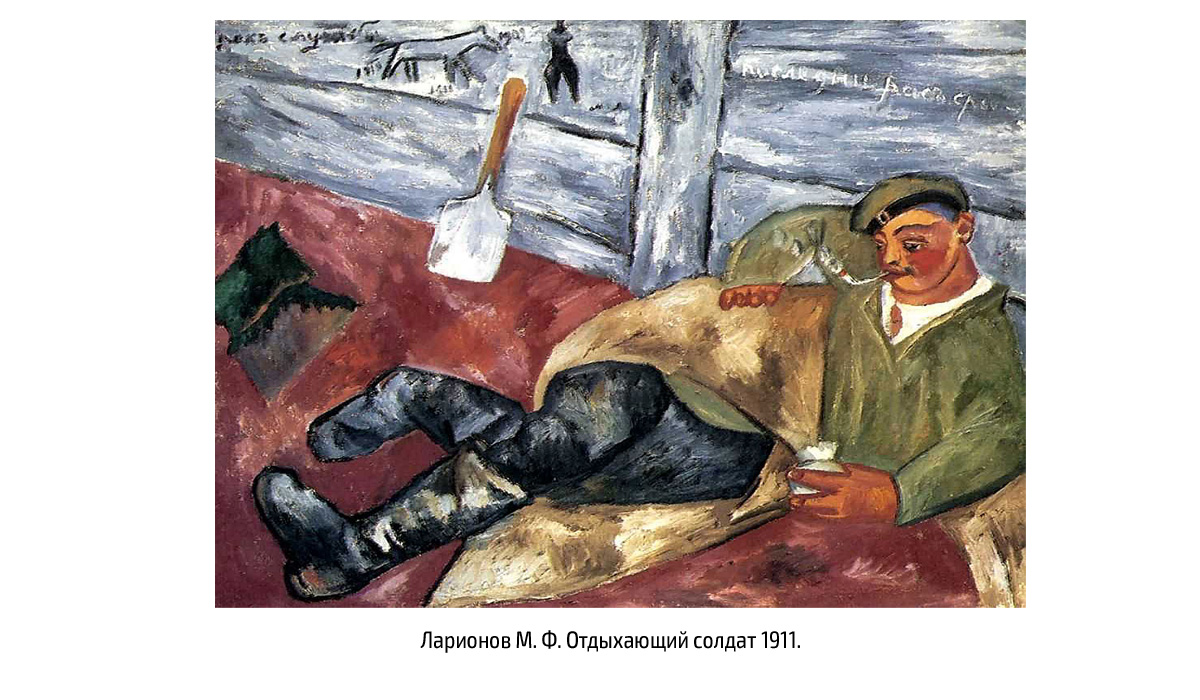

Картины Ларионова поднимали творения уличных мастеров на новый уровень. Помимо городской жизни в этот период он создал «Солдатский цикл», состоящий из 40 работ. Самой знаменитой является «Отдыхающий солдат».

Полотна этого творческого периода не сыскали расположения со стороны господ, они были непривычны их мировоззрению и воспринимались как нечто некрасивое. Но это и неудивительно, ведь Ларионов писал жизнь горожан: лавочников, сапожников, парикмахеров, разнорабочих и крестьян. Для высшего класса эти люди и их быт были неважны, неинтересны, непривлекательны и неэстетичны. В эти годы работы художника не пользовались большим спросом, их не покупали, и даже преданные любители его картин защелкнули свои кошельки.

4 Лучистая энергия Ларионова

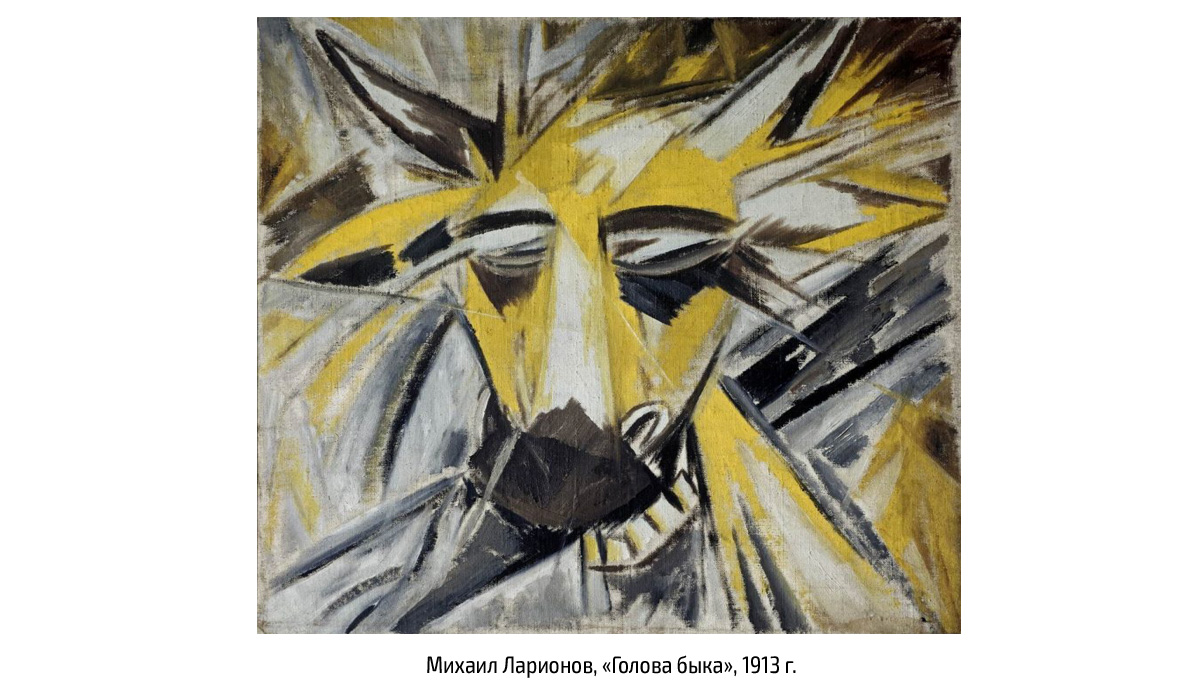

После «Солдатского цикла», вывесочного периода, нападок и столкновений с общественным мнением Ларионов продолжает интенсивную работу. Выставка Тёрнера, которую художник увидел в Лондоне в 1906 г., приводит его к размышлениям о цвете в живописи, и художник начинает воспринимать форму как световые лучи. Лучизм Ларионова возник совершенно естественно, ему ничего не надо было выдумывать. Он уже давно размышлял о том, что качество произведения зависит не от предметов на картине, а от экспрессивной и цветовой составляющей.

Сама суть лучизма – это передача впечатлений, которые возникают от встречи в пространстве перекрещивающихся световых и энергетических лучей различных предметов. Маяковский назвал лучизм кубистическим толкованием импрессионизма. Ларионовский лучизм являлся беспредметным видом искусства и был связан с естественными, природными ассоциативными ощущениями.

Несмотря на то, что лучизм широкого развития не получил, он является одной из первых форм абстрактного (беспредметного) искусства и одним из первых проявлений авангардизма в живописи.

«Да здравствует национальность! Мы идем рука об руку с малярами. Да здравствует созданный нами стиль лучистой живописи, свободный от реальных форм, существующий и развивающийся по живописным законам!»

М.Ф. Ларионов

5 Переезд во Францию и театральный период

Переезд в 1915 году во Францию изменил как жизнь художника, так и его творческий путь. Надо было приспосабливаться к новой окружающей обстановке, новым людям, думать о средствах к существованию. Эти средства могла дать только работа в театре. Станковая живопись в последние годы в России их не давала, тем более нельзя было рассчитывать на нее во Франции, где Ларионова сравнительно мало знали. Его известность в те годы ограничивалась кругом передовых художников.

Ларионова всегда привлекал театр. Соей своеобразной камерной жизнью он интересовал его, очаровывал. Вплоть до болезни он и его спутница жизни Наталья Гончарова выступали в качестве театральных художников и декораторов. Его близким другом был Дягилев, который и позвал его в Париж. До самой смерти Дягилева, которая стала большим ударом для Ларионова, они работали вместе.

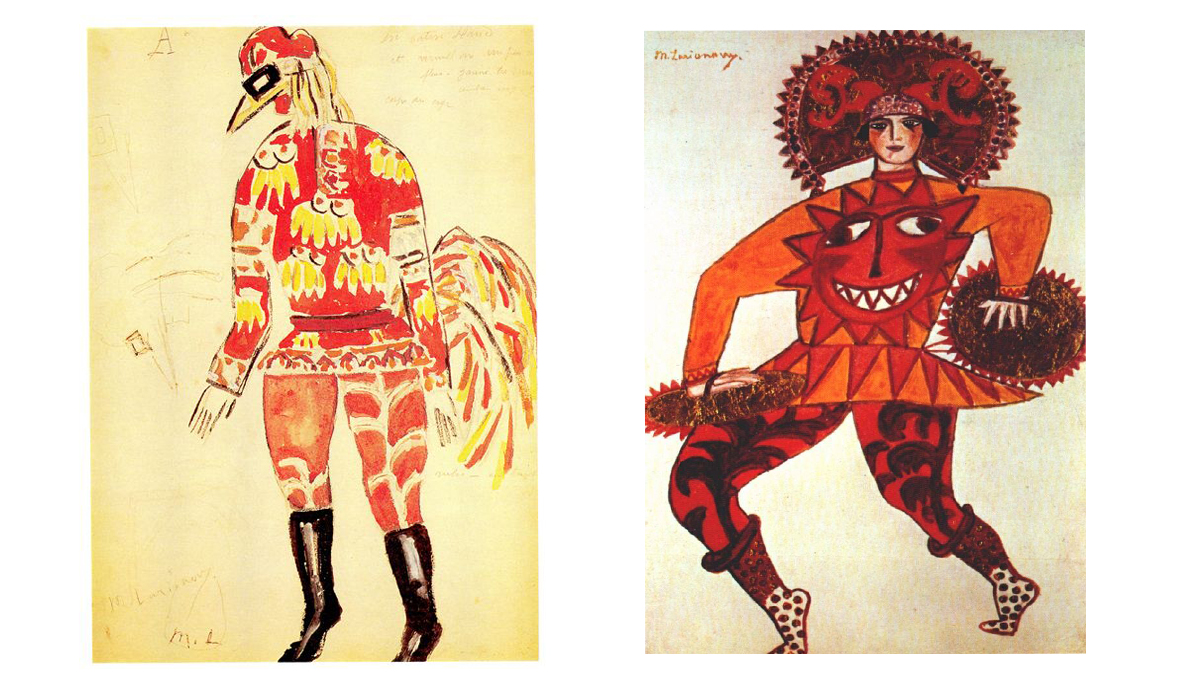

Что касается работ того периода, то даже театральные постановки, костюмы, декорации отличались от привычных. Они диктовали новые тенденции, настолько свежие, что многие современники не понимали и не воспринимали их. С народными русскими мотивами, древнерусским скоморошеством, балаганом, с уличными театрализованными сценами и так далее, они отличались от привычного рафинированного направления последних десятилетий.

До конца своих дней Михаил Ларионов прожил во Франции, вдали от родины и своего «милого Тирасполя», где родилось большинство его шедевров, заполучивших мировую известность.

Умер он спустя два месяца после смерти Натальи Гончаровой в 1964 году. Самой большой мечтой Ларионова было возвращение его работ на родину. Произошло это лишь в 1989 году. В Третьяковской галерее есть даже отдельное помещение для архива работ художника. К сожалению, в его любимом и родном Тирасполе нет ни одной из его картин.

Деятельность Михаила Ларионова, его характер, его фигура будут всегда вызывать чувство удивления и восхищения. Все его творчество разделяется на четыре основных этапа, они разные, но их объединяет одно – квинтэссенция чувств и эмоций, изображение обыденности через призму неординарного восприятия действительности глазами гения. Он писал то, что его окружало: людей, природу, повседневный быт провинциального городка. Ларионову присуще бесспорное и безупречное чувство цвета, которое он применил, создав новое направление – лучизм. Таким образом, лучами своего неординарного творчества он осветил предметное искусство эпохи перемен.

Аудио: Радио 1.