В 2017 году, в ходе рабочей поездки Президента ПМР Вадима Николаевича Красносельского в Москву и в рамках его встречи с ректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, были подписаны Договор о сотрудничестве МГУ им. М.В. Ломоносова и ПГУ им. Т.Г. Шевченко на новый период и Положение о научно-методическом Центре московского госуниверситета в приднестровском.

Этот важный для науки и образования Приднестровья документ подписали в Москве ректоры двух госуниверситетов – академик Российской Федерации академии наук, Виктор Садовничий и доктор физико-математических наук, профессор Степан Берил. Это делает вузы ближе и делает интересы науки и образования приднестровского государства.

Сегодня в системе образования и науки Приднестровья идет масштабная работа по внедрению инновационных направлений, и тесная работа с флагманом российского высшего образования позволит перенять передовой опыт и применить его на практике.

Однако сотрудничество двух вузов началось еще в конце 90-х гг. прошлого столетия. Так, к примеру, с мая 1999 г. в приднестровском университете функционирует совместный научно-методический Центр МГУ им. М.В. Ломоносова и ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Активно развивалось сотрудничество МГУ и ПГУ по таким направлениям, как: совместная исследовательская деятельность, участие в работе международных научных конференций и учебно-методических объединений по специальностям, в государственных аттестационных комиссиях.

Сегодня, в 268-ю годовщину открытия старейшего российского университета, рассказывая историю его создания, конечно же нельзя не вспомнить и о выдающейся личности, Михаиле Васильевиче Ломоносове.

1 Биография М.В. Ломоносова

Выдающийся русский ученый, первый русский академик, поэт, реформатор русского языка, художник и историк Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1711 года в деревне Мишанинской Куростровской волости Двинского уезда Архангельской губернии (ныне село Ломоносово Холмогорского района Архангельской области) в семье крестьянина-помора Василия Ломоносова, занимавшегося морским промыслом на собственных судах.

Михаил Васильевич пристрастился к чтению книг с раннего возраста. Молодого Ломоносова начал обучать грамоте местный дьячок С.Н. Сабельников, который научил юношу алгебре, грамматике, а также познакомил с миром литературы.

В декабре 1730 года, стремясь получить образование, Михаил Ломоносов ушел с рыбным обозом в Москву. А уже в январе 1731 года, подделав документы, выдал себя за дворянского сына и поступил в Московскую славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре («Спасские школы»).

В 1735 году в числе 12 лучших студентов академии он был отправлен учиться в Санкт-Петербургскую академию наук.

В 1736 году трое из способных студентов, в том числе Ломоносов, были отправлены Академией наук в Германию для обучения математике, физике, философии, химии и металлургии. За границей Ломоносов пробыл пять лет.

В Германии Михаил Васильевич поселился в Мальбурге – в доме Екатерины Елизаветы Цильх, вдовы пивовара и члена городской думы Генриха Цильха, с младшей дочерью которой Елизаветой он обвенчался в 1740 году.

В июне 1741 года (по другим сведениям, в январе 1742 года) Ломоносов вернулся в Россию и был назначен в академию адъюнктом Академии наук по физическому классу, а в августе 1745 года стал первым русским, избранным на должность профессора (академика) химии.

В 1749 году на торжественном собрании Академии наук Ломоносов выступил с речью под названием «Слово похвальное императрице Елизавете Петровне». Речь произвела хорошее впечатление и Ломоносов стал пользоваться большим вниманием при дворе, сблизился с фаворитом императрицы графом Иваном Шуваловым.

Михаил Ломоносов – это и крупнейший поэт XVIII века, создатель русской оды философского и высокого гражданского звучания, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, филологических трудов и научной грамматики русского языка.

Имя Ломоносова носят многие учреждения науки, образования и культуры России: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова и др.

Именем Ломоносова названы город в Ленинградской области, течение в Атлантическом океане, горный хребет на Новой Земле, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, полуостров в Приморье на западном побережье Амурского залива, кратер на Луне и кратер на Марсе, а также минерал из группы силикофосфатов (ломоносовит).

Открытия Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он развил атомно-молекулярные представления о строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Он выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Известны его труды в области истории.

В течение многих лет он разрабатывал технологию получения цветного стекла для мозаичных работ на фабрике, построенной им в Усть-Рудицах (близ Петербурга). Он создал ряд мозаичных портретов (портрет Петра I) и монументальную мозаику «Полтавская баталия».

В 1763 году Михаил Ломоносов был избран членом Российской академии художеств. В конце жизни он стал почетным членом Стокгольмской (1760г.) и Болонской (1764г.) академий наук.

15 апреля (4 апреля по старому стилю) 1765 года Михаил Ломоносов скончался, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

2 Открытие университета в Москве

Михаил Васильевич Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме к Ивану Шувалову, легли в основу проекта Московского университета.

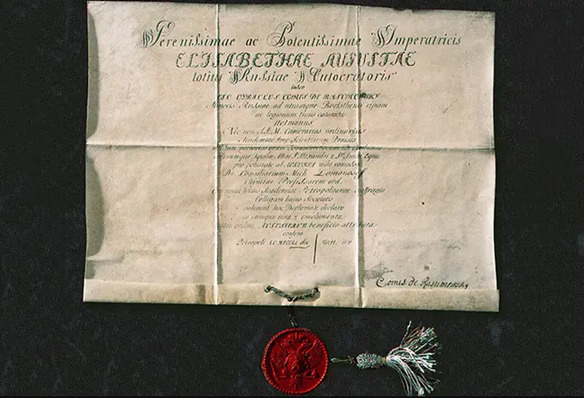

В 1755 году Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. 7 мая (26 апреля по старому стилю) 1755 года состоялось торжественное открытие университета. В 1940 году Московскому университету было присвоено имя Михаила Ломоносова.

В соответствии с планом М.В. Ломоносова в Московском университете были образованы 3 факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Образование можно было продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или на том же философском факультете.

В отличие от университетов Европы, в Московском университете не было богословского факультета, что объясняется наличием в России специальной системы образования для подготовки служителей церкви. Профессора читали лекции не только на общепризнанном тогда языке науки — латыни, но и на русском языке.

В преамбуле указа об учреждении университета отмечалось, что он создан «для генерального обучения разночинцев». В университет могли поступать выходцы из различных сословий, за исключением крепостных крестьян. М.В. Ломоносов указал на пример западноевропейских университетов, где было покончено с принципом сословности: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды».

За вторую половину XVIII века из 26 русских профессоров, которые вели преподавание, только трое были из дворян. Разночинцы составляли в XVIII веке и большинство учащихся. Наиболее способных студентов для продолжения образования посылали в зарубежные университеты, укрепляя контакты и связи с мировой наукой.

Государственные ассигнования лишь частично покрывали потребности университета, тем более что первоначально со студентов не взималась плата за обучение, а в дальнейшем от нее стали освобождать неимущих студентов. Руководству университета приходилось изыскивать дополнительные источники дохода, не исключая даже занятия коммерческой деятельностью. Огромную материальную помощь оказывали меценаты (Демидовы, Строгановы, Екатерина Дашкова и др.). Они приобретали и передавали университету научные приборы, коллекции, книги, учреждали стипендии для студентов. Не раз в трудное для университета время выпускники собирали средства по подписке. По установившейся традиции профессора завещали университетской библиотеке свои личные собрания.

В апреле 1756 года при Московском университете на Моховой улице были открыты типография и книжная лавка. Тем самым было положено начало отечественному книгоизданию. Тогда же университет начал издавать дважды в неделю первую в стране неправительственную газету «Московские ведомости», а с января 1760 года — первый в Москве литературный журнал «Полезное увеселение».

Через год после создания университета первых читателей приняла университетская библиотека. Свыше 100 лет она выполняла функции единственной в Москве общедоступной библиотеки.

3 Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

У старейшего учебного заведения Приднестровья и Молдавской ССР богатая история. 1 октября 1930 года – точка отсчета альма-матер, тогда в Тирасполе был учрежден Институт народного образования. В 1933 году он был преобразован в Молдавский педагогический институт, а в 1939 году ему присвоили имя украинского классика Тараса Шевченко.

Спустя еще несколько преобразований, в 1992 году в результате слияния Тираспольского государственного педагогического института им. Т. Г. Шевченко и Тираспольского государственно-корпоративного университета был создан Приднестровский государственно-корпоративный университет им. Т. Г. Шевченко. Свое привычное название вуз получил через пять лет (Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко).

Приднестровский госуниверситет сегодня – это динамично развивающийся, признанный в России и за рубежом вуз, способный отвечать вызовам эпохи, таким как дистанционное обучение с сохранением классической системы образования.

Вуз неоднократно успешно прошел аттестацию Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, имеет свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности и ориентирован на современные российские методы и технологии обучения.

В настоящее время ПГУ им. Т.Г. Шевченко заключил более пятидесяти договоров и меморандумов о сотрудничестве с партнерами в России, Украине, Белоруссии, Китае, Франции, Германии, Болгарии, Тайване. Университет является членом Евразийской ассоциации университетов СНГ, членом Ассоциации юридических вузов РФ, Ассоциации строительных вузов СНГ и др.

Подписаны договоры и налаживаются взаимоотношения с Белорусским национальным университетом, Шаньдунским научно-техническим университетом (КНР), Софийским университетом «Св. Климента Охридского» (Болгария).

Однако основным ориентиром для нашего вуза все также остается старейший университет России –Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

По материалам сайтов: