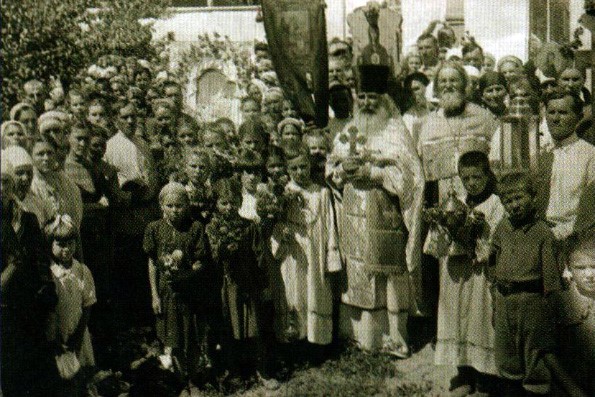

Что происходило с людьми в духовном плане в годы Великой Отечественной войны? Молились ли воины на фронте, их родные и близкие за них? Такие вопросы конечно же в былые времена в научных исследованиях фактически не задавались. Мало было сказано и о том, какую роль сыграла Русская Православная Церковь для Победы, как в рядах Красной Армии, защищая Родину, мужественно сражались бок о бок с атеистами священнослужители и те советские парни, которые позже примут священный сан или монашеский постриг.

К началу Великой Отечественной войны над Русской Православной Церковью нависла угроза полного уничтожения. В стране была объявлена «безбожная пятилетка», в ходе которой советское государство должно было окончательно избавиться от «религиозных пережитков».

Однако, несмотря на все это, в первый же день войны Русская Православная Церковь в лице местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) проявила стойкость, обнаружила способность ободрить и поддержать народ в тяжелое военное время.

«Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступницы Русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжких испытаний и победоносно завершить войну нашей победой», – с этими словами митрополит Сергий обратился к прихожанам, собравшимся 22 июня в Богоявленском соборе в Москве.

После литургии местоблюститель собственноручно напечатал на машинке текст воззвания к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви».

«Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг…»«Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу»Его воззвание было моментально разослано по сохранившимся приходам. Во всех храмах за богослужениями стали читать специальную молитву об избавлении от врагов.

Между тем, на захваченных землях Третий Рейх проводил продуманную религиозную политику, открывая храмы и проводя на этом фоне успешную антисоветскую пропаганду. Разумеется, делалось это не из любви к христианству. Обнародованные после окончания войны документы свидетельствуют, что большая часть открытых церквей подлежала закрытию после окончания «русской кампании». Так, в оперативном приказе №10 Главного управления безопасности рейха указывалось:

«…с германской стороны ни в коем случае не должно явным образом оказываться содействие церковной жизни, устраиваться богослужений или проводиться массовых крещений. О воссоздании прежней Патриаршей Русской Церкви не может быть и речи. Особенно следует следить за тем, чтобы не состоялось прежде всего никакого организационно оформленного слияния находящихся в стадии формирования церковных православных кругов».

Пропагандистские действия немецкого руководства по открытию храмов не могли не вызвать соответствующей реакции советской власти. К этому ее побуждали и те движения за открытие церквей, которые начались в СССР уже в первые месяцы войны. Все эти процессы побудили руководство страны официально разрешить открывать церкви на территории, не оккупированной немцами. Преследования духовенства прекратились. Священники, находившиеся в лагерях, были возвращены и стали настоятелями вновь открытых храмов.

Однако, нужно признать, что делалось это не в таких масштабах и нет так благосклонно, как хотелось бы верующим и священнослужителям.

Так, согласно секретной справке, составленной председателем Совета по делам РПЦ МП полковником НКВД Г. Карповым 31 октября 1945 года:

«За 1944–45 года по Союзу поступило от групп верующих 6770 заявлений об открытии церквей (не считая повторных). По рассмотрении этих заявлений, их проверке, по заключениям обл (край) исполкомов Советом открыто за 1944–45 года – 529 церквей. За тот же период времени отклонено ходатайств верующих об открытии церквей 4850. Находится на рассмотрении 1391 ходатайство. Таким образом, удовлетворено за 1944–45 года 9,8 % всех рассмотренных ходатайств…».

Советская власть, атеистическая по своей природе, всячески пыталась обуздать духовный позыв народа. Еще 28 ноября 1943 года Совнарком принял постановление, согласно которому ходатайства верующих проходили многоступенчатую процедуру согласования. Бесконтрольный стихийный рост количества приходов вызвал сильную тревогу в правительстве. Властям представлялось необходимым обуздать этот поток, превратив его в тоненький ручеек. С этой целью В.Молотов указывал Г. Карпову:

«Пока не давать никаких разрешений на открытие церквей… В последующем по вопросу открытия входить за санкцией в правительство и только после этого спускать указания в облисполкомы… Открыть церкви в некоторых местах придется, но нужно будет сдерживать решения этого вопроса».

При этом были и явные свидетельства вынужденного изменения политики советского руководства по отношению к Церкви – восстановление Патриаршества и открытие Духовной семинарии для подготовки кадров будущего духовенства.

30 декабря 1942 года митрополит Сергий призвал верующих собрать деньги на создание танковой колонны. В ответ Москва собрала два миллиона рублей, а вся страна – 8 миллионов. Пожертвования пришли даже из блокадного Ленинграда. Церковь собирала деньги на протяжении всей войны: на танки, эскадрильи боевых самолетов. Иногда священники отдавали серебряные ризы с икон, драгоценные наперсные кресты. Всего на нужды фронта Церковь собрала более 200 миллионов рублей.

После освобождения Киева в ноябре 1943 года Покровский женский монастырь организовал госпиталь, где трудились насельницы обители. Монастырь получил несколько письменных благодарностей от администрации, а настоятельницу игуменью Архелаю (Савельеву) наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Представители Церкви сполна разделяли со своим народом все тяготы и ужасы войны. Так, будущий Патриарх, митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), который оставался в городе на Неве весь период блокады, проповедовал, ободрял, утешал верующих, причащал и служил зачастую один, без диакона.

Владыка неоднократно обращался к пастве с патриотическими воззваниями, первым из которых стало его обращение 26 июня 1941 года. В нем он призвал ленинградцев выступить с оружием на защиту своей страны, подчеркнув, что «Церковь благословляет эти подвиги и всё, что творит каждый русский человек для защиты своего Отечества».

После прорыва блокады города глава Ленинградской епархии вместе с группой православных священнослужителей был отмечен боевой наградой — медалью «За оборону Ленинграда».

О деятельности духовенства в военный период красноречиво свидетельствуют, к примеру, и постановления Моссовета от 19.09.1944 и 03.01.1945 гг. о награждении около 20 московских и тульских священников медалями «За оборону Москвы».

В отличие от Первой мировой, когда в рядах русской армии священники официально допускались до боевых действий, в 1941-1945 годах многие клирики воевали обычными бойцами и командирами.

Так, Иеромонах Пимен (Извеков), будущий Патриарх, был заместителем командира стрелковой роты. Много священников было и в партизанских отрядах. Они помогали бойцам, сами ходили в разведку и участвовали в боевых операциях.

Многие ветераны после войны стали монахами, священниками и даже архиереями.

В преддверии Дня Победы представители духовенства Тираспольско-Дубоссарской епархии поведали о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Предлагаем вниманию читателей военные истории двух семей.

Секретарь Тираспольско-Дубоссарской епархии, настоятель Преображенского собора г. Бендеры протоиерей Иоанн Калмык рассказал о своем деде Зиновии Васильевиче Секаре (1921–1991).

Зиновий Секара был призван в ряды Красной Армии бендерским горвоенкоматом 1 ноября 1944 года и отправлен на службу в 338-й гвардейский стрелковый полк 117-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. В боевых действиях принимал участие в качестве стрелка противотанкового ружья.

16 апреля 1945 года при форсировании реки Нейсе (Чехословакия) гвардии красноармеец Зиновий Секара одним из первых переплыл на левый берег и, заняв удобную позицию, выстрелом из противотанкового ружья уничтожил пулеметную огневую точку противника, благодаря чему способствовал форсированию водной преграды своим подразделением с наименьшими потерями живой силы. За этот подвиг гвардии красноармеец Зиновий Секара был награжден орденом Славы III степени.

Данные гвардии красноармейца Зиновия Васильевича увековечены в галерее «Дорога Памяти» главного храма Вооруженных Сил России (парк «Патриот», г. Москва).

Родной дядя настоятеля храма святителя Николая Чудотворца г. Тирасполя протоиерея Никиты Заверюхи – Иван Яковлевич Заверюха (1925–2001) был призван армию в конце марта 1944 года из села Вадатурково Рыбницкого района. Воевал в звании рядового 103-го гвардейского стрелкового Нижнеднестровского полка 34-й гвардейской стрелковой дивизии сначала 46-й, а затем 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Был пулеметчиком 2-го батальона полка и до победы прошагал с ручным пулеметом Дегтярева.

Участвовал в штурме Будапешта, а затем и столицы Австрии Вены, был награжден четырьмя медалями. Одной из них, медали «За отвагу», Иван Яковлевич был удостоен за то, что в боях 23 и 24 апреля 1945 года у села Банхида и города Татабанья (Венгрия) уничтожил семь солдат противника.

В Великой Отечественной войне участвовала еще одна родственница отца Никиты – Леонида Антоновна Заверюха, 1924 года рождения. Эвакуировавшись из района боевых действий в город Сталинград, работала медсестрой в больнице.

Райвоенкоматом была мобилизована в формирование штаба МПВО (местная противовоздушная оборона. – Прим. авт.) Баррикадного района Сталинграда, откуда управлением НКВД была привлечена для засылки в тыл противника с разведывательными заданиями.

Леонида Антоновна пять раз переходила линию фронта и каждый раз приносила ценные разведывательные данные. За мужество, проявленное при выполнении заданий разведывательного характера, она была награждена орденом Красной Звезды.

«В окопах атеистов не бывает…».

Многие ветераны вспоминают, что для них Великая Отечественная началась с горячих молитв отцов и матерей, с благословения идущих на фронт крестами и иконками, которые многие всю войну с собой.

Когда в тебя с бешеной скоростью летят пули, на сердце невольно просится: «Господи, помоги!». К тому же в 1940 гг. русское религиозное сознание еще не было вытравлено. Не так уж много времени прошло с революции и первое же серьезное горе всколыхнуло в людях веру в Бога. Многие были атеистами поневоле…

Идет война народная…

24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи поэта В.И. Лебедева-Кумача «Священная война». Сразу же после публикации композитор А.В. Александров написал к ним музыку, и уже 26 июня 1941 года песня прозвучала на Белорусском вокзале.

Песню «Священная война» ценители называют одним из символов Великой Отечественной войны. Сам маршал Жуков говорил, что в ней отразилась русская душа, и называл «бессмертной», а Высоцкий — любимой песней.

С этой песней шли колонны советских солдат по фронтовым дорогам на запад, ее пели шепотом в партизанских землянках, громко и гордо — на торжественных парадах, с надеждой — в интервалах между боями. С тех пор прошли десятки лет, а «Священная война» до сих пор вызывает самые невероятные чувства у слушателей.

И как тут не вспомнить, что рождение автора этого музыкального творения произошло, прежде всего, как композитора по преимуществу духовного.

До революции Александр Васильевич Александров, чьим именем впоследствии будет назван Главный хор Вооруженных сил СССР, был регентом в храме Христа Спасителя в Москве, начинал же свой путь в Казанской певческой церковно-приходской школе Санкт-Петербурга. Более сорока лет его жизни было связано с церковным пением. Он был человеком церкви – дышал её воздухом, чутким музыкальным ухом впитывал её звуки и сам их создавал. И как человек церкви, он был патриотом и государственником. Таким он и оставался всю жизнь.

Материал собрал Максим Кравец, в том числе на основе статьи «Война в истории семьи священника«.