С основанием города Тирасполь связано несколько дат, и историки-краеведы сегодня не могут прийти к единому мнению.

Первой датой можно считать 21 сентября (2 октября по новому стилю) 1792 года, когда Екатеринославский наместник Василий Каховский в письме Екатерине II предложил построить уездный город при планируемой крепости Срединной у слияния Днестра и Ботны. Именно с 1792 года ведется отсчет истории Тирасполя.

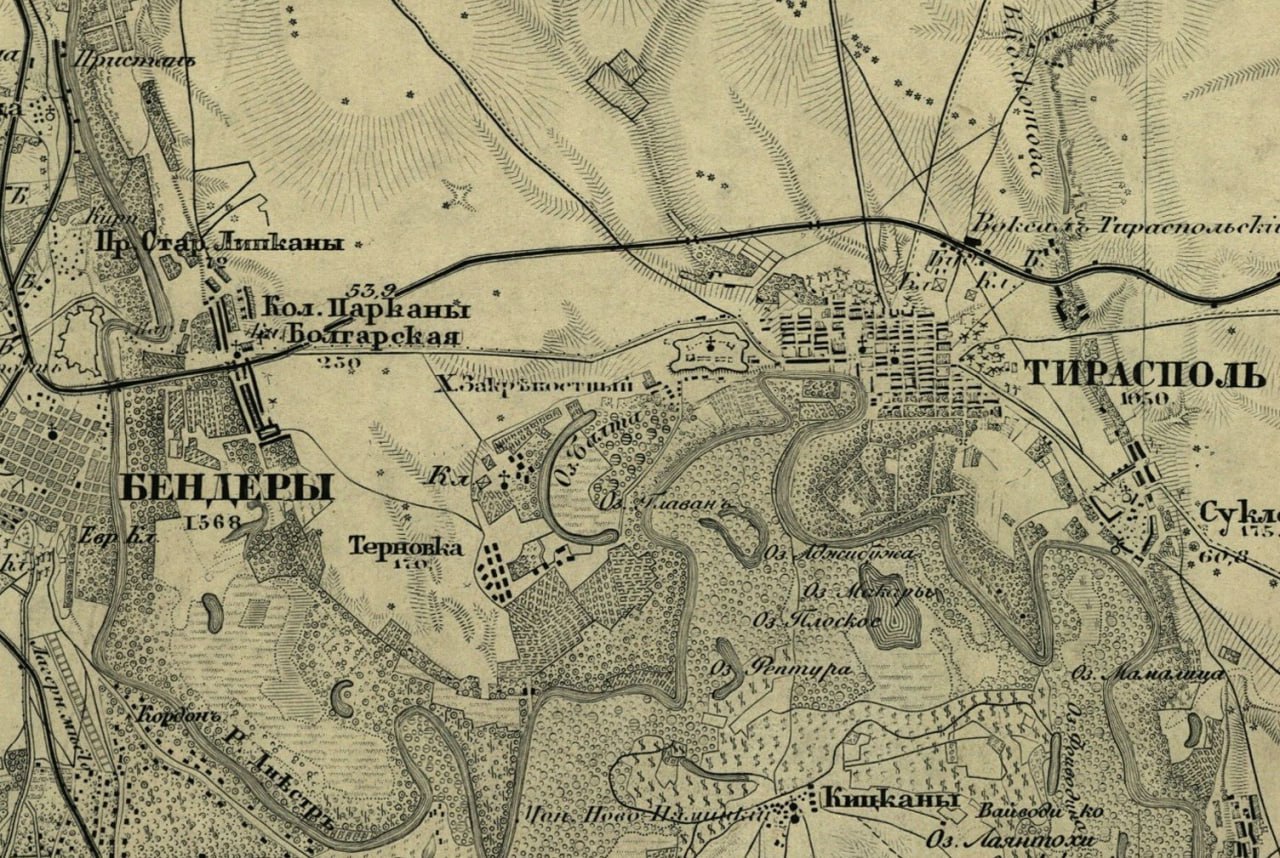

С самого своего рождения Тирасполь был заложен как военный бастион России на юге-западе. Закладка крепости произошла 22 июня (3 июля) 1793 года, Александр Васильевич Суворов руководил подготовительными работами стройки, однако факт его личного участия при закладке крепости до сих пор не подтвержден документально, хотя несомненно в наших краях он бывал, территорию обследовал и предложил основать крепость не в изначально запланированном месте, где было много комаров-переносчиков малярии, а на месте уже существовавшего поселения Сугаклея, которое он предложил переместить южнее.

Наверное, дата закладки крепости является более объективной с точки зрения реализации планов в жизнь. Однако изначально форштадт при крепости носил иное название — Ренисполь.

Именно Ренисполь фигурирует в отчетах и сметах расходов, представленных Францем де Воланом императрице. Данные архивные материалы представлены в книге «Наследие Ф.П. де Волана. Из истории порта, города, края», авторы-составители Н.П. Павлюк и Т.Н. Глеб-Кошанская.

Из отчетов де Волана мы узнаем, что Ренисполь был заселен русскими, которых там было 1500 человек, проживали они в 250 домах, построенных на малороссийский манер. Там велась оживленная торговля с турками выделанными мехами, канатными изделиями, дегтем, полотном в обмен на кофе, ленты, молдавские вина. Жители держали много овец, которых в больших количествах продавали, сажали виноградники и фруктовые сады вдоль Днестра и выращивали много ржи и гречихи. Как свидетельствует де Волан, к концу царствования Екатерины II, которая умерла 5 ноября 1796 года, население присоединенной провинции выросло «с 3000, по большей части молдавских пастухов или рыбаков из Очакова до 46000 душ после распределения земель среди русских дворян, в том числе насчитывалось в Овидиополе – 550 душ, Ренисполе – 3500 душ, в Григориополе новое армянское население выросло до 4000 душ».

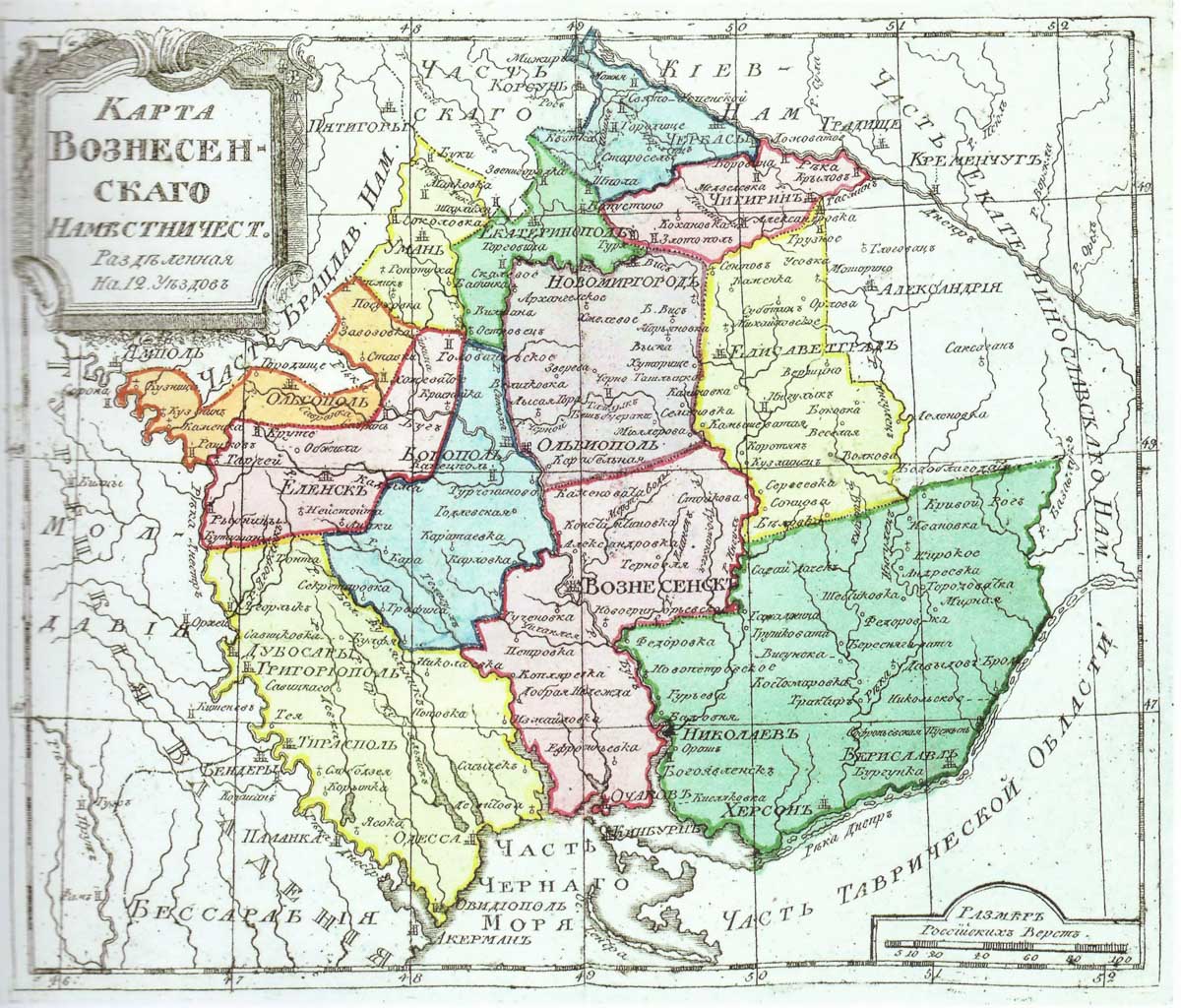

Город при крепости под названием Тирасполь впервые упоминается 27 января (7 февраля) 1795 года в Указе Екатерины II об учреждении Вознесенской губернии. В третьем пункте этого Указа читаем:

«Мы повелеваем Наместничество же разделить на 12 уездов, в которых окружные и к округам приписные города имеют быть (…) 6. Тирасполь при средней крепости противу устья Ботны».

То есть, можно обратить внимание на то, что именно в 1795 году императрица сделала выбор названия города в пользу названия «Тирасполь», хотя в отчетах де Волан по-прежнему еще называет его Ренисполь. Само слово «Тирасполь» переводится с древнегреческого как «город на Днестре». Тирасом в античные времена именовался Днестр. Имя нового города связано с «греческим проектом» Екатерины II и популярной в конце XVIII века античной традицией. Греческие названия давались новым городам во вновь приобретенных землях Очаковской земли – Григориополь, Овидиополь, Одессос.

По этому указу Тираспольскому уезду приписывались также города Одесса, Балта, Дубоссары, Овидиополь, Григориополь. То есть с самого своего основания город был административным центром обширной территории.

Как отмечает Владимир Полушин в книге «Тирасполь на грани столетий», в 1795 году в Тирасполе числилось 2448 жителей. Уже тогда население города отличалось этническим многообразием: русских было 58,5%, евреев – 15,8%, украинцев – 12,1%, молдаван – 2,5%, других народностей – 11,1%. Есть некоторые различия с теми данными, которые приводит де Волан в своем отчете, где говорит о том, что в Ренисполе проживало 3500 человек. Возможно де Волан считал не только местных жителей, но и те военные формирования, которые приехали на строительство Срединной крепости и находились там временно.

Именно в этот период идет активная застройка города. Тогда же строятся и первые храмы Тирасполя. Еще в Сугаклее была церковь во имя святителя Николая, и это произошло еще во времена турецкого владычества. Точная дата строительства неизвестна, но храм просуществовал долгое время. Он был деревянным, а крыша покрыта местным камышом. Храм неоднократно сжигался во время набегов татар. После присоединения Очаковской области к России на свои земли стали возвращаться бежавшие жители, а также прибыли казаки. По ходатайству казаков и по благословению Амвросия, архиепископа Екатеринославского, в 1792 году была построена другая, тоже деревянная, церковь, крытая камышом, посвященная почитаемому святителю Николаю Чудотворцу. «Церковь была построена на скорую руку и притом из вербового леса. Чрез то до 1800 года пришла в такую ветхость, что почти невозможно было ее починить: то как по сему, так и по неблаговидной ея наружности, вовсе не приличной для уездного города, в помянутом году, по разрешению Гавриила, митрополита Новороссийского и Днепровского (Бонулеску-Бодони), строением начата, а в 1804 году окончена настоящая каменная в одно и то же наименование, которая и до сего времени крепкою остается; при ней нет ничего древностью отмеченного».

В 1796 году в крепости была заложена церковь Андрея Первозванного, относившаяся к военному ведомству.

В 1798 году была заложена Единоверческая Покровская церковь.

Вот что писал о Тирасполе член Российской Академии наук П.И. Сумароков в изданной в 1800 году книге «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году»:

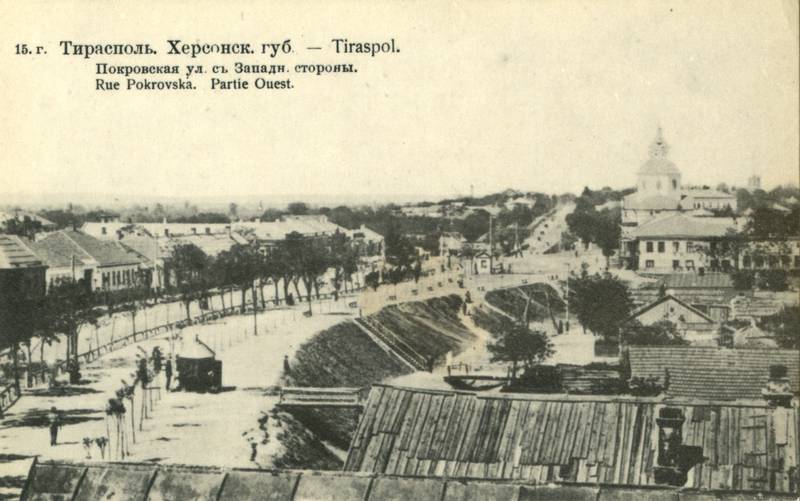

«Новый сей город выстраивается по плану широкими улицами, имеет в себе до 350 дворов, и жители оного суть русские старообрядцы, малороссияне, молдаваны, валохи, евреи и цыганы. В версте от него большая земляная крепость с крепким гарнизоном защищает наш рубеж и никому не позволяет переплывать далее половины реки».

Как отмечает Сумароков, в конце XVIII века в Тирасполе едва насчитывалось 200 домов, из которых лишь некоторые были каменными.

Побывавший в городе почти через двадцать лет репортёр журнала «Иллюстрация» называл Тирасполь «сибаритом Новой России, постоянно нежащимся в тени садов, то в ароматической глуши цветущих лесов». Он отмечал, что в Тирасполе «множество очень изрядных каменных зданий, построенных офицерами артиллерийских парков и осадной артиллерии, здесь постоянно стоящих; наконец, очень много казённых зданий, а известно, что они-то и красят собою русские города».

Есть и трагические страницы в ранней истории Тирасполя.

В апреле 1818 года в городе произошел крупный пожар. Согласно документам, которые приводит Владимир Полушин, сгорело больше половины строений. Пожар был столь опустошительным, что в дело вмешался Император Александр I. Царь лично посетил Тирасполь, приказал выдать всем пострадавшим от пожара беспроцентную ссуду на 12 лет для восстановления жилищ. Общая сумма составила 350 тысяч рублей (в переводе на современные рубли – около 200 млн). В дальнейшем оплата по ссуде была отсрочена на 24 года, затем уже Император Николай I простил половину выданных денег.

Тирасполь пережил и тяжёлую эпидемию холеры. В 1831 году она унесла жизни более 1000 жителей города.

Однако вышеприведенные факты не остановили рост и развитие Тирасполя.

К середине XIX века Тирасполь был хорошо развитым городом. Согласно изданному Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел «Списку населённых мест по сведениям 1859 года», на то время в городе проживали 9273 человека. По численности населения это был шестой город Херсонской губернии из восемнадцати населённых пунктов, имевших тогда городской статус. По численности населения он уступал только Одессе, Николаеву, Херсону, Елисаветграду и совсем немного Александрии.

Прекрасное географическое положение и мягкий климат, трудолюбивое многонациональное население способствовали его развитию, в дальнейшем город стал родиной многих выдающихся людей, таких как Н.Д. Зелинский, Л.А. Тарасевич, М.Ф. Ларионов и многие другие, которые прославили его далеко за его пределами.