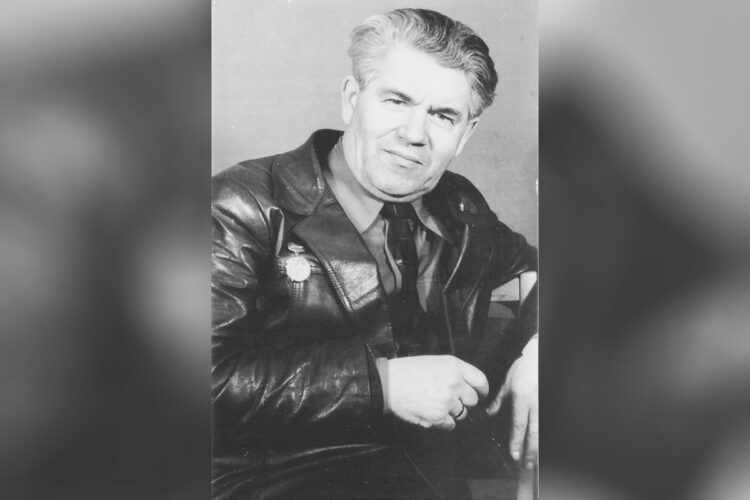

В России вышел сборник материалов о знаменитом приднестровском фотожурналисте Лемаре Корзилове. Безусловно, личность патриарха приднестровской фотожурналистики заслуживает отдельной книги. Разведчик, служивший в одной войсковой части с Зоей Космодемьянской, Лемар Корзилов прошел дорогами войны от Москвы до границы Восточной Пруссии с Польшей.

До сих пор единственным источником информации о Лемаре Павловиче были его воспоминания, опубликованные в начале девяностых годов в газете «Днестровский меридиан» и вышедшие в семидесятые годы мемуары его сослуживца Фарида Фазлиахметова. Но с появлением интернет-ресурса «Память народа» возможности историков значительно расширились. По поручению Президента ПМР был открыт доступ исследователей к личному делу подполковника Корзилова в архиве Тираспольского военкомата.

Сухие строки картотеки: Корзилов Лемар Павлович, родился 13 июля 1923 года в Иркутске, призван на военную службу Киевским районным военкоматом города Москва 28 октября 1941 года, воинское звание – подполковник, дата окончания службы – 13 ноября 1968 года. 27 лет, две недели и два дня, в которые уместилось очень и очень многое.

Юность Лемара Павловича мало чем отличалась от юности его ровесников: учился в школе, занимался спортом, даже успел три раза прыгнуть с парашютом – тренер по гимнастике договорился по знакомству в аэроклубе. Закончив 9 классов, устроился работать электромонтером на завод ЗИС.

Обстоятельства его призыва в армию были гораздо интереснее, чем сухие цифры отдела кадров. Например, в наградном листе, которым заместитель командира разведгруппы рядовой Корзилов представлялся к ордену Славы, в графе «Каким РВК призван» значится: «По спецнабору ЦК ВЛКСМ».

128 день войны – 27 октября 1941 года выдался очень тяжелым. Немцы заняли Волоколамск. Лемар Корзилов, как и тысячи его ровесников, пытался попасть на фронт. Ему отказывали. В конце концов он выжал стойку на руках прямо на столе в ЦК комсомола.

«Тогда зауважали, — вспоминал в начале девяностых Лемар Павлович. – Сказали: «Приходи завтра на сборный пункт у театра «Современник» и будь готов ко всему». Не помню, как я выскочил из кабинета. Заметил только девчушку, в глубокой задумчивости сидевшую у двери. Что-то я ей крикнул, а что – не помню. И только потом я узнал ее имя. Это была Зоя Космодемьянская».

Утром всех пришедших на сборный пункт посадили в полуторки и отвезли на дачи в Кунцеве, где дислоцировалась войсковая часть 9 903, диверсионное отделение разведотдела Западного фронта. Командовал частью майор Артур Спрогис, выпускник военной академии имени Фрунзе, участник легендарной операции «Синдикат-2» (именно он провел через границу видного эсеровского террориста Бориса Савинкова, которого сотрудники ГПУ от имени никогда не существовавшей антисоветской организации выманили в СССР).

Началась боевая учеба. Специальная подготовка, огневая подготовка, саперная подготовка…

«На стрельбище инструктор спросил, кто из какого оружия будет стрелять, — вспоминал Лемар Павлович. — Я, естественно, выбрал маузер. Зарядил, положил на сгиб левого локтя, как видел в кино, и нажал на спусковой крючок. Очнулся уже лежа на земле. Вокруг – наши девчонки и мальчишки. Хохочут, а инструктор пытается остановить кровь, текущую из моего рассеченного лба».

Несмотря на напряженную учебу, находили время и на внеслужебные дела:

«Нам хотелось и повеселиться, и потанцевать, и повлюбляться. Мы часто устраивали вечера. На одном из них я снова увидел Зою. Скромная, тихая, симпатичная девчушка, она очень любила читать. Кто бы ни приглашал ее на танец, она всем отказывала: то ли не умела, то ли стеснялась»…

Учеба была короткой, и уже в первых числах ноября Лемар Павлович впервые отправился в тыл к немцам. Правда, этот выход закончился не совсем удачно.

«Углубились мы к немцам в тыл километра на три-четыре, — рассказывал бывший разведчик. — И тут начался кромешный ад. Кто бил, из чего бил, не знаю, но все кругом горело. Разведчики заставили нас затаиться в небольшом логу в лесочке, приказали ни в коем случае не пускать в ход оружие. Сколько мы там просидели, не скажу, только вскоре услышали русское «ура» уже впереди нас. Вот так мы впервые сходили в тыл к немцам, оказавшись в собственном тылу».

А в следующем выходе Лемар Павлович убил своего первого немца. И только спустя несколько часов выяснилось, что этот немец успел прокусить ему руку.

«Слава Богу, вернулись без особых проблем. Едем по Москве в трамвае, а у меня единственного маскхалат испачкан кровью. Мне было очень неудобно, потому что женщины причитали надо мной: «Такая деточка, а уже раненый». Знали бы они, чья эта кровь»…

Задание следовало за заданием. Не все заканчивались удачно. Под Сухиничами часть понесла очень большие потери. Ей была поставлена задача захватить аэродром в Калужской области и обеспечить высадку десанта. В это время в Сухиничах был окружен немецкий гарнизон.

«Когда нам освободили проход через линию фронта, в него хлынули немецкие части, прибывающие на помощь окруженным. С одним легким стрелковым оружием нам пришлось лоб в лоб принять бой с немцами. И немцы не прошли».

В бою под Сухиничами рядовой Корзилов был контужен, отморозил ноги и чудом избежал ампутации. А когда вернулся в часть, его разведгруппа начала готовиться к заброске в Белоруссию. Этот разведвыход продолжался около двух лет.

«Чем дальше от нас эта война, тем больше рождается романтических вымыслов о ней. Мне же больше всего помнится тяжелая, нечеловеческая усталость от бесконечных переходов. Зачастую в сутки приходилось проходить по 60-70 километров. Пешком. По снегу или болотам. Это была очень трудная, скучная, но очень необходимая работа. Может быть, главная на войне».

В самом начале пребывания в тылу противника группа была обнаружена немцами, от противника удалось оторваться с большим трудом, разведчики остались без радиостанции, запаса продовольствия и боеприпасов. С большим трудом им удалось присоединиться к разведотряду, которым командовал капитан Илья Шарый.

Заместитель командира отряда Фарид Фазлиахметов в своих воспоминаниях так охарактеризовал нового бойца:

«Корзилов выделялся своей пышной, кудрявой шевелюрой, был по натуре очень мягким и добрым человеком и имел, пожалуй, лишь одну слабость: любил, чтобы его время от времени похваливали».

Своеобразные итоги этого разведвыхода подведены в наградном листе:

«Товарищ Корзилов в течение двух лет выполнял специальное задание по разведке в тылу противника и из тыла вышел 30 июня 1944 года. Проявил себя смелым, инициативным разведчиком, умелым руководителем. В начале июня 1943 года лично заминировал железнодорожное полотно на линии Слуцк-Осиповичи. Взорван паровоз и разбито 8 вагонов со стройматериалами. Будучи заместителем командира Слуцкой группы, лично организовал разведку, установив расположение узлов связи, расположение гарнизонов противника и их нумерацию. В мае установил усиленное строительство Ново-Чудковского, Уречьского аэродромов, оборонительных сооружений вокруг Слуцка. В период подготовки наших войск к наступлению 2 июня 1944 года разведал расположение 211 запасной пехотной дивизии противника. Достоин награждения орденом Славы III степени».

Как вспоминал после войны Фарид Фазлиахметов, после выхода из немецкого тыла отряд был расформирован, а его участники получили месячный отпуск. По окончании отпуска им предписывалось явиться в военкоматы по месту жительства.

«В Москве мы узнали, что нас ждут офицерские училища, а Фарида Фазлиахметова – военная академия, — писал в своих воспоминаниях Лемар Павлович.- «Боевых разведчиков да за школьные парты», — возмутились мы, всей группой отправились в Главное разведывательное управление к нашему «направленцу», бывшему заместителю командира нашей части Афанасию Константиновичу Мегере и попросились в тыл к немцам. Главный козырь состоял в том, что основа группы была: был командир Фарид, был радист Коля Гришин, были разведчики Лева Никольский, Коля Арлекинов и я».

Желание группы исполнилось — на сей раз разведчикам предстояла заброска в район польского города Мышинец. Им была поставлена задача следить за перемещениями немецких войск через узел железных и шоссейных дорог, а также выяснить наличие укреплений на границе Польши и Восточной Пруссии.

В ночь на 1 января 1945 года радист группы принял радиограмму:

«Дорогие товарищи! Горячо поздравляем вас с новым, 1945 годом — годом окончательного разгрома врага. Желаем вам здоровья, сил и успехов в вашей трудной боевой работе во славу нашей доблестной армии. Всех обнимаем».

Не каждый может похвастать, что его поздравил с Новым годом лично маршал Рокоссовский.

Группе удалось обнаружить переброску в сторону фронта танковой дивизии СС «Мертвая голова» и передать важные данные о фортификации Вермахта.

«Много ценных сведений мы получили от местных жителей, которых немцы все активнее стали гонять на строительство оборонительных сооружений, — вспоминал Лемар Корзилов. – Понимая всю важность и необходимость такой информации, Фарид принял решение самим выйти на эти сооружения и узнать подробнее, что они из себя представляют. Это была очень трудная и опасная операция. Нам предстояло заранее пробраться в город, смешаться с местными жителями и ни словом, ни взглядом, ни жестом не привлечь к себе внимание полицейских и гестаповцев. Нам это, к счастью, удалось – мы получили возможность передать в штаб полную информацию об этих сооружениях».

Ранней весной 1945 года разведчики вышли к своим. Вскоре после этого Лемар Корзилов был направлен на курсы младших лейтенантов.

С окончанием войны курсы были расформированы, а Лемара Корзилова перевели на учебу в Новосибирское военное пехотное училище. Закончив его в 1947 году, лейтенант Корзилов получил под команду взвод. Служил в Сибири, потом – в Группе советских войск в Германии. После пяти лет службы за границей его перевели на должность заместителя командира мотострелкового батальона в 59-ю гвардейскую мотострелковую дивизию в Тирасполь. Отсюда с должности заместителя командира 179-го мотострелкового полка подполковник Корзилов ушел в запас.

А уже в 1969 году он был принят на работу в редакцию «Днестровской правды». Так началась его без малого сорокалетняя работа журналиста. Его снимки печатались в «Днестровской правде» и «Днестровском меридиане», «Приднестровье» и «Солдате Отечества». Последним местом его работы стала пресс-служба Президента Приднестровской Молдавской Республики.

Перед объективом его фотокамеры прошла фактически вся история Приднестровья. Сухие щелчки затвора отсекали остановленные мгновения: постепенное преображение Тирасполя, митинги конца восьмидесятых, бои начала девяностых…

Лемару Корзилову выпала редкая судьба – за свою жизнь ему удалось быть и творцом истории, и летописцем…