На смену киммерийцам в степи Северного Причерноморья пришли скифы. О них повествуют древнегреческие и ближневосточные письменные источники. Из текстов известно, что скифы вытеснили из Северного Причерноморья киммерийцев. Также есть данные о грабительских походах скифов через Кавказ в Переднюю Азию в VII в. до н. э. О неудачном походе персидского царя Дария I в Северное Причерноморье против скифов в 512 г. до н. э. сообщает Геродот. К IV в. до н. э. относятся сведения римского историка Помпея Трога о скифском царе Атее, чеканившем собственную монету. При этом царе скифские племена стояли на пороге образования государства. Однако в 339 г. до н. э. Атей погиб в битве с войсками Филиппа Македонского, но скифы не были разгромлены. В 331 г. до н. э. они сумели полностью уничтожить войско полководца Александра Македонского Зопириона.

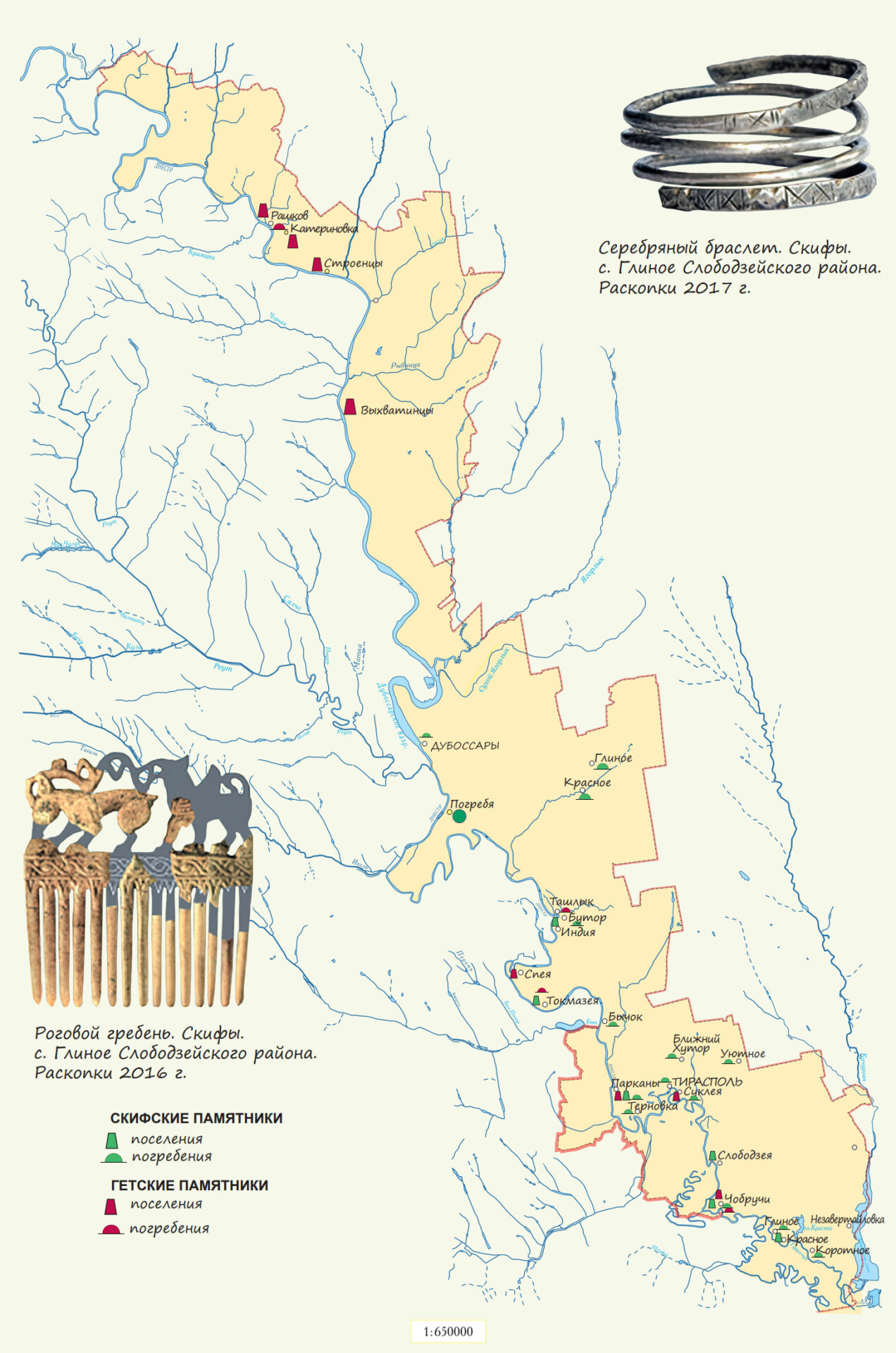

Наиболее ранние скифские памятники в Поднестровье датируются концом VII в. до н. э., а наиболее поздние – концом II в. до н. э. Общее количество исследованных скифских памятников в регионе составляет около 600, и большая часть из них – погребения.

Скифские погребения, как правило, курганные. Однако известны и бескурганные могильники. Захоронения совершались в ямах, в катакомбах и в деревянных гробницах. Преобладает ингумация, однако известна и кремация.

Погребальный инвентарь представлен предметами вооружения, конского снаряжения, орудиями труда и предметами быта, посудой, украшениями, туалетными принадлежностями, аксессуарами костюма и предметами культа. Практически в каждую могилу клали жертвенную пищу. Погребения аристократов и вождей сопровождаются захоронениями лошадей, а также зависимых лиц – слуг и рабов.

Преимущественно кочевой образ жизни и скотоводческое хозяйство скифских племён обусловили тот факт, что скифские поселения являются редкостью в степях Северного Причерноморья. На левобережье Нижнего Днестра скифские поселения известны в Слободзейском районе (Парканы-II, Слободзея-VI, Чобручи, Красное).

Основой скифской экономики было скотоводство. С рубежа V–IV вв. до н. э. распространяется земледелие. Скифам была известна чёрная и цветная металлургия. Об обработке кости и рога свидетельствуют орудия труда и элементы конского снаряжения. Скифы занимались также обработкой кож, прядением и ткачеством.

Торговали скифы в основном с греками. В Нижнем Поднестровье крупнейшим греческим городом была Тира на правобережье Днестровского лимана. На левобережье лимана располагался город Никоний. Соседство с северофракийским племенем гетов нашло выражение в целом ряде взаимовлияний в материальной культуре. Также к концу IV в. до н. э., а затем в последующие два столетия материальная культура скифов Поднестровье испытала влияние со стороны носителей латенских культур Восточной Европы.

Основные элементы скифской материальной культуры были повсеместно распространены в Северном Причерноморье. Широкую известность получили железные мечи и кинжалы скифского типа (акинаки). Основным оружием дальнего боя у скифов был лук. Панцири, шлемы, боевые пояса, поножи (кнемиды) и щиты относятся к оборонительному вооружению. Конское снаряжение было весьма разнообразным.

Скифское изобразительное искусство широко известно своими зооморфными и антропоморфными образами.

Наряду со скифским оружием и уздой зооморфные изображения составляют т. н. «скифскую триаду». Скифский «звериный стиль» характеризуется общим набором образов, передаваемых в определённых позах и композициях. Изображения скифского «звериного стиля» в основном украшают предметы вооружения и конского снаряжения.

На курганах аристократов устанавливались каменные статуи. Они дают информацию о внешнем облике, об одежде, украшениях, предметах вооружения и воинского снаряжения (акинаки, луки, стрелы, топоры, оселки).

Самые яркие скифские погребальные памятники на территории ПМР были исследованы в Дубоссарском, Григориопольском и Слободзейском районах.

Гетские племена в IV–I вв. до н. э. Первые сведения о гетах содержатся в трудах древнегреческих авторов конца VI–V вв. до н. э. К ним относятся Гекатей, Гелланик, Геродот и Фукидид. Среди работ IV–I вв. до н. э. Наибольший интерес представляют сочинения Ксенофонта, Аполлония Родосского, Диодора Сицилийского и Страбона.

Несмотря на важность письменных источников, наиболее целостное представление об истории гетов дают археологические памятники.

Геты проживали как в селищах, так и на городищах. Укреплённые поселения располагались в труднодоступных местах, как правило, на высоких мысах.

Селища находились вблизи водоёмов, в окружении плодородных земель, пойменных лугов и лесов.

Укрепления занимали площадь от 3 до 25 гектаров и были надёжно защищены высокими валами и глубокими рвами. Городища являлись не только мощными военно-оборонительными пунктами, но и центрами производства и общественной жизни. Появление укреплений связывают, прежде всего, с частыми набегами скифов.

Жилые сооружения в основном представлены наземными домами. Встречаются также землянки и полуземлянки. Все жилища отапливались очагами, реже печами. Возле жилищ помимям-хранилищ обнаружены помещения для хранения инвентаря, припасов и др.

Основными занятиями гетов были земледелие и скотоводство. Наряду с пшеницей возделывался ячмень, выращивалась виноградная лоза. Из технических культур особое место занимала конопля. Ведущую роль в скотоводстве играл крупный рогатый скот. Античные историки считали гетов отличными воинами-конниками.

В IV–III вв. до н. э. у гетов зарождаются различные ремесленные и домашние производства. Одновременно развивалось кузнечное и бронзолитейное производство. Гетские мастера изготовляли топоры, серпы, ножи, псалии, пряжки, мечи и наконечники копий. Заслуживают внимания ювелирные изделия, к которым относятся украшения и предметы туалета (бронзовые фибулы, серебряные браслеты и височные кольца, золотые серьги и гривны). Среди ремёсел было широко развито керамическое производство – изготовление лепной и гончарной керамики.

Особого расцвета у гетских племён достигла торевтика – ручная рельефная обработка художественных изделий из металла.

Гетские племена поддерживали тесные торговые связи с греческими городами-колониями, и в первую очередь, с Тирой.

В погребальном ритуале гетов доминировал обряд трупосожжения – кальцинированные кости погребённых помещались в отдельные сосуды-урны и хоронились на бескурганных могильниках.

Гетское присутствие на левобережье Днестра подтверждается городищами (Выхватинцы, Катериновка) и селищами (Парканы, Рашков), а также многослойным поселением у с. Чобручи. На левом берегу Днестра известны и погребальные памятники гетской культуры, которые представлены захоронениями у сёл Рашков, Ташлык, Спея и Чобручи.